Die neue Abkürzung der NASA auf dem Weg zur Fusionsenergie

Bayarbadrakh Baramsai / Theresa Benyo / Lawrence Forsley / Bruce Steinetz

NASA’s New Shortcut To Fusion Power

Die Gittereinschlussfusion kommt ohne riesige Magnete und Hochleistungslaser aus

Schon vor über einem Jahrhundert hatten Physiker die Vermutung angestellt, dass die Sonne durch die Fusion von Wasserstoff zu Helium angetrieben wird. Es hat viele Jahre gedauert, bis die Forscher hinter das Geheimnis kamen, auf welche Weise in den Sternen leichtere Elemente zu schwereren fusionieren und dabei Energie freigesetzt wird. Und die Wissenschaftler und Ingenieure haben den Fusionsprozess der Sonne immer weiter erforscht, in der Hoffnung, die Kernfusion eines Tages zur Erzeugung von Wärme oder Elektroenergie nutzen zu können. Doch die Aussicht, unseren Energiebedarf auf diese Weise decken zu können, erscheint weiterhin unrealistisch.

Demgegenüber gelang die Gewinnung von Energie aus der Kernspaltung vergleichsweise schnell. Im Jahr 1938 wurde in Deutschland die Spaltung von Uran entdeckt, und bereits vier Jahre später, im Jahr 1942, wurde in Chicago der erste „Atommeiler“ errichtet.

Gegenwärtig sind weltweit etwa 440 Kernspaltungsreaktoren in Betrieb, die alle zusammen eine Leistung von etwa 400 Gigawatt erzeugen können, ohne dabei Kohlendioxid zu emittieren. Doch so nützlich diese Kernspaltungsanlagen auch sein mögen, so weisen sie doch auch erhebliche Nachteile auf. Der von ihnen verwendete angereicherte Uranbrennstoff muss sicher aufbewahrt werden. Verheerende Unfälle wie der in Fukushima in Japan können ganze Regionen unbewohnbar machen. Darüber hinaus müssen die durch die Spaltung entstehenden Abfallprodukte sicher entsorgt werden, und diese bleiben über Tausende von Jahren radioaktiv. Um diesen Problemen beizukommen, setzen Regierungen, Universitäten und Unternehmen schon seit langem auf die Kernfusion.

Zu den daran interessierten Parteien zählt auch die NASA. Für ihre Weltraumreisen, darunter Sonden und bemannte Missionen zum Mond und zum Mars, weist die Raumfahrtbehörde einen erheblichen Bedarf an Energie aus. Seit mehr als 60 Jahren versorgen Photovoltaikzellen, Brennstoffzellen und Radioisotopengeneratoren (RTGs) die Raumfahrzeuge mit Energie. RTGs, die mit der Wärme arbeiten, die beim Zerfall von nicht spaltbarem Plutonium-238 freigesetzt wird, haben sich als äußerst langlebige Lösungen erwiesen – beide Voyager-Sonden nutzen derartige Generatoren und sind so auch fast 45 Jahre nach ihrem Start noch immer voll funktionstüchtig. Bei der Umwandlung von Wärme in Elektroenergie erreichen diese Generatoren jedoch nur einen Wirkungsgrad von gerade einmal 7,5 Prozent. Und ein modernes Raumfahrzeug benötigt mehr Energie, als ein RTG von entsprechender Größe zur Verfügung stellen kann.

Eine vielversprechende Alternative bietet die Gittereinschlussfusion (LCF), eine Form der Fusion, bei der der Fusionsbrennstoff in ein Metallgitter eingebunden ist. Durch diesen Einschluss werden positiv geladene Kerne zur Fusion angeregt, da durch die hohe Dichte der Elektronen in dem leitenden Metall die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, dass sich zwei Atomkerne bei ihrer Annäherung gegenseitig abstoßen.

Wir sowie weitere Wissenschaftler und Ingenieure am NASA Glenn Research Center in Cleveland gehen der Frage nach, ob dieses Verfahren eines Tages genügend Energie liefern könnte, um beispielsweise kleine Robotersonden auf der Marsoberfläche zu betreiben. Die LCF würde den Gebrauch von spaltbarem Material wie etwa angereichertem Uran überflüssig machen, dessen Beschaffung kostspielig und dessen sichere Handhabung sich oft schwierig gestaltet. Die LCF dürfte sich als kostengünstiger, kompakter und sicherer erweisen als andere Verfahren zur Nutzbarmachung der Kernfusion. Und sobald die Technologie ausgereift ist, könnte sie auch hier auf der Erde zum Einsatz kommen, z. B. in kleinen Energieanlagen zur Versorgung einzelner Gebäude, wodurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und die Stabilität des Stromversorgungsnetzes erhöht würde.

Schon seit langem sind die Physiker der Meinung, dass die Kernfusion die Möglichkeit eröffnet, sauberen Atomstrom zu erzeugen. Schließlich erzeugt auch die Sonne auf diese Weise elektrische Energie. Doch die Sonne ist mit einem enormen Vorteil hinsichtlich ihrer Größe ausgestattet. Mit einem Durchmesser von fast 1,4 Millionen Kilometern und mit einem Plasmakern, der eine 150 mal höhere Dichte aufweist als flüssiges Wasser und auf 15 Millionen °C aufgeheizt ist, nutzt die Sonne ihre Hitze und ihre Schwerkraft, um die Teilchen zusammenzupressen und so ihren Fusionsofen am Laufen zu halten.

Hier auf der Erde sind wir nicht in der Lage, auf dieselbe Weise Energie zu erzeugen. Ein Fusionsreaktor muss einen kritischen Wert hinsichtlich der Dichte der Brennstoffteilchen, der Einschlussdauer und der Plasmatemperatur erreichen (nach dem Entwickler John Lawson als Lawson-Kriterium bezeichnet), um zu einem positiven Nettoenergieausstoß zu gelangen. Und bis jetzt hat das noch niemand geschafft.

Das Entfachen des Fusionsfeuers

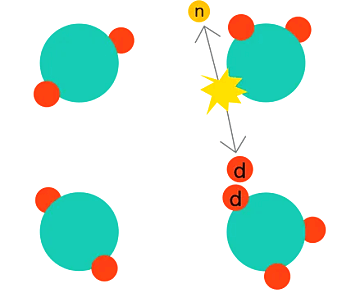

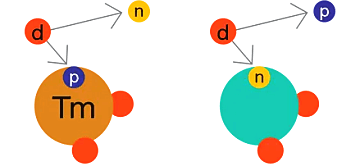

Die Deuteron-Deuteron-Fusion

Alternativ könnte die Verschmelzung der beiden Deuteronen auch zu einem Wasserstoff-3-Kern (Triton) und einem überschüssigen Proton führen. Auch bei dieser Reaktion wird nutzbare Energie freigesetzt.

Stripping- und OP-Reaktion

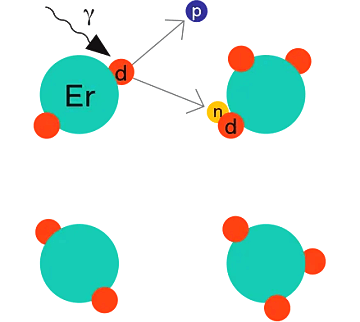

Wird das Neutron vom Erbiumatom absorbiert, kommt es zur Bildung eines neuen Erbiumisotops. Dies bezeichnet man als Oppenheimer-Phillips (OP)-Strippingreaktion. Das Proton des aufgebrochenen Deuterons heizt das Gitter auf.

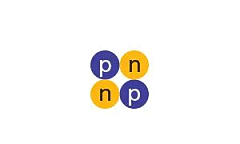

In Fusionsreaktoren kommen in der Regel zwei verschiedene Wasserstoffisotope zum Einsatz: Deuterium (bestehend aus einem Proton und einem Neutron) und Tritium (bestehend aus einem Proton und zwei Neutronen). Diese werden zu Heliumkernen (mit jeweils zwei Protonen und Neutronen) – auch Alphateilchen genannt – fusioniert, wobei ein ungebundenes Neutron überbleibt.

Bei den bestehenden Fusionsreaktoren werden die entstehenden Alphateilchen – sowie die bei ihrer Entstehung freigesetzte Energie – zur weiteren Aufheizung des Plasmas genutzt. Das Plasma sorgt dann für weitere Kernreaktionen mit dem Endziel der Erzielung eines Nettoenergiegewinns. Doch dem sind Grenzen gesetzt. Selbst in den heißesten Plasmen, die in solchen Reaktoren erzeugt werden können, werden die Alphateilchen an den zusätzlichen Deuteriumkernen zumeist einfach vorbeiziehen, ohne dass dabei viel Energie übertragen wird. Um einen in dieser Hinsicht effizienten Fusionsreaktor betreiben zu können, müssen so viele Alphateilchen und Deuteriumkerne wie nur irgend möglich direkt aufeinander treffen.

In den 1950er Jahren entwickelten Wissenschaftler verschiedene Fusionsanlagen mit magnetischem Einschluss, von denen der Tokamak von Andrej Sacharow und der Stellarator von Lyman Spitzer die bekanntesten sind. Abgesehen von den Unterschieden in den Konstruktionsdetails, versuchen beide das fast Unmögliche: Ein Gas so weit zu erhitzen, dass es zu einem Plasma gerät, und es magnetisch so weit zu verdichten, dass es zu einer Fusion kommt – und das alles, ohne dass das Plasma entweichen kann.

In den 1970er Jahren folgten dann Fusionsanlagen mit Trägheitseinschluss. Bei diesen Anlagen kommen Laser und Ionenstrahlen zum Einsatz, entweder um die Oberfläche eines Targets in einer direkten Implosion zu komprimieren oder um einen inneren Targetbehälter in einer indirekten Implosion mit Energie zu versorgen. Im Gegensatz zu magnetisch eingeschlossenen Reaktionen, die Sekunden oder sogar Minuten (und eines Tages vielleicht sogar unbegrenzt) andauern können, laufen Fusionsreaktionen mit Trägheitseinschluss in weniger als einer Mikrosekunde ab, ehe das Target zerfällt und die Reaktion damit beendet wird.

Mit beiden Gerätetypen lässt sich eine Fusion erzielen, doch bisher sind sie nicht in der Lage, so viel Energie zu erzeugen, dass damit der Aufwand für die Auslösung und die Aufrechterhaltung der Kernreaktionen wieder ausgeglichen werden kann. Mit anderen Worten: Es geht mehr Energie hinein als herauskommt. Hybride Ansätze, die unter dem Begriff der Magneto-Inertial-Fusion zusammengefasst werden, weisen die gleichen Probleme auf.

Das Who's Who im Zoo der Fusionen

Auch die aktuellen Fusionsreaktoren benötigen als Bestandteil ihrer Brennstoffmischung erhebliche Mengen an Tritium. Die zuverlässigste Quelle für Tritium bildet ein Kernspaltungsreaktor, was dem Ziel von Kernfusion allerdings zuwiderläuft.

Das grundlegende Problem all dieser Techniken besteht darin, dass die Atomkerne im Reaktor energiereich genug, also heiß genug sein müssen, um die Coulombbarriere überwinden zu können, somit die natürliche Tendenz der positiv geladenen Atomkerne, sich gegenseitig abzustoßen. Aufgrund der Coulombbarriere weisen fusionierende Atomkerne einen sehr geringen Fusionsquerschnitt auf, was wiederum zur Folge hat, dass die Wahrscheinlichkeit für das Fusionieren zweier Teilchen ziemlich gering ist. Der Fusionsquerschnitt lässt sich dadurch erhöhen, dass die Plasmatemperatur auf 100 Millionen °C angehoben wird, was im Gegenzug jedoch immer größere Aufwendungen zur Eindämmung des Plasmas erforderlich macht. Trotz Investitionen in Milliardenhöhe und einer jahrzehntelangen Forschung steht diesen Ansätzen, die als „Heiße Fusion“ bezeichnet werden, noch ein langer Weg bevor.

Die Hürden, die die Heiße Fusion hier auf der Erde zu überwinden hat, sind wahrhaft enorm. Man kann sich leicht vorstellen, dass diese bei einem Raumschiff, das keinen Tokamak oder Stellarator an Bord haben kann, noch weitaus überwältigender ausfallen würden. Als Alternative werden auch Kernspaltungsreaktoren in Erwägung gezogen: So testete die NASA im Jahr 2018 an der Nevada National Security Site erfolgreich den Kilopower-Kernspaltungsreaktor von der Größe einer Küchenpapierrolle auf der Basis des Uran-235-Kerns. Der Kilopower-Reaktor wäre in der Lage, bis zu 10 Kilowatt an elektrischer Leistung bereitzustellen. Sein Nachteil besteht jedoch darin, dass er mit hochangereichertem Uran arbeitet, was zu zusätzlichen Sicherheitsrisiken beim Start führt. Außerdem ist dieser Brennstoff sehr teuer.

Dennoch stellt die Kernfusion nach wie vor eine praktikable Lösung dar, auch wenn die herkömmlichen Ansätze der Heißen Fusion keinen Erfolg versprechen. Die LCF-Technologie wäre kompakt genug, leicht genug und unkompliziert genug, um bei Raumfahrzeugen eingesetzt werden zu können.

Wie funktioniert die LCF? Weiter oben hatten wir bereits über das Deuterium gesprochen, ein Isotop des Wasserstoffs mit einem Proton und einem Neutron in seinem Atomkern. Deuterierte Metalle – in unseren Experimenten sind dies Erbium und Titan – wurden entweder mit Deuterium „gesättigt“ oder aber mit Deuteronen, also mit Deuteriumatomen, denen ihre Elektronen entzogen wurden. Möglich ist dies dadurch, dass das Metall von Natur aus in einer regelmäßigen Gitterstruktur vorliegt, die zwischen den Metallatomen gleichmäßig angeordnete Nischen für die Einlagerung von Deuteronen aufweist.

Bei einem Tokamak oder einem Stellarator ist die Dichte des heißen Plasmas auf 1014 Deuteronen pro Kubikzentimeter begrenzt. Fusionsanlagen mit Trägheitseinschluss erreichen über einen sehr kurzen Zeitraum Dichten von 1026 Deuteronen pro Kubikzentimeter. Wie sich herausgestellt hat, sind solche Metalle wie das Erbium in der Lage, Deuteronen über einen unbegrenzten Zeitraum hinweg in einer Dichte von fast 1023 pro Kubikzentimeter aufzunehmen – weitaus mehr als die Dichte, die in einer Anlage mit magnetischem Einschluss erreicht werden kann, und nur drei Größenordnungen unter der einer Anlage mit Trägheitseinschluss. Ausschlaggebend ist allein die Tatsache, dass diese Metalle so viele Ionen bei Raumtemperatur aufnehmen können.

Das mit Deuteronen gesättigte Metall steht für ein Plasma von neutraler Ladung. Das Metallgitter schließt die Deuteronen ein und schirmt sie vor Elektronen ab, so dass sie benachbarte Deuteronen (die alle positiv geladen sind) nicht „wahrnehmen“ können. Diese Abschirmung sorgt dafür, dass es zu mehr direkten Zusammenstößen kommen kann, was wiederum die Fusionsreaktion befeuert. Ohne diese Elektronenabschirmung würden sich zwei Deuteronen mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit gegenseitig abstoßen.

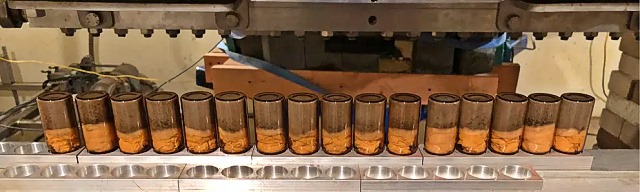

Unter Verwendung eines Metallgitters, das ein dichtes, kaltes Deuteronenplasma abschirmt, lässt sich mit Hilfe eines sogenannten Dynamitron-Elektronenstrahlbeschleunigers der Fusionsprozess in Gang setzen. Der Elektronenstrahl trifft auf ein Target aus Tantal und setzt Gammastrahlen frei, mit denen dann daumengroße Fläschchen bestrahlt werden, die Titandeuterid oder Erbiumdeuterid enthalten.

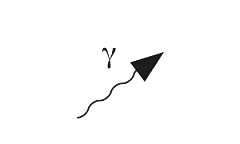

Trifft eine Gammastrahlung mit ausreichender Energie – etwa 2,2 Megaelektronenvolt (MeV) – auf eines der Deuteronen im Metallgitter, zerfällt das Deuteron in seine Bestandteile, in ein Proton und ein Neutron. Das freigesetzte Neutron kann dann mit einem weiteren Deuteron zusammenstoßen und dieses beschleunigen, etwa so wie ein Billardqueue, der auf eine Kugel trifft und diese dadurch beschleunigt. Dieses zweite, energiereiche Deuteron durchläuft dann einen von zwei Prozessen: entweder eine abgeschirmte Fusion oder eine Strippingreaktion.

Bei der abgeschirmten Fusion, wie wir sie in unseren Experimenten beobachten konnten, fusioniert das energiereiche Deuteron mit einem anderen Deuteron aus dem Gitter. Die Fusionsreaktion führt dann entweder zu einem Helium-3-Kern und einem übergebliebenen Neutron oder aber zu einem Wasserstoff-3-Kern und einem übergebliebenen Proton. Diese Fusionsprodukte können ihrerseits wieder mit weiteren Deuteronen fusionieren, was zur Bildung von Alphateilchen führt, oder mit einem anderen Helium-3- respektive Wasserstoff-3-Kern. Bei jeder dieser Kernreaktionen kommt es zur Freisetzung von Energie, wodurch weitere Fusionsvorgänge in Gang gesetzt werden.

Bei einer Strippingreaktion streift ein Atom wie beispielsweise das Titan oder das Erbium aus unseren Experimenten das Proton oder das Neutron vom Deuteron ab und fängt dieses ein. Vorzugsweise absorbieren Erbium, Titan und andere schwerere Atome das Neutron, da das Proton vom positiv geladenen Kern abgestoßen wird (die sogenannte Oppenheimer-Phillips-Reaktion). Theoretisch ist es ebenso möglich, dass die Elektronenabschirmung das Einfangen des Protons ermöglicht und Erbium so in Thulium sowie Titan in Vanadium umgewandelt wird, auch wenn dies noch nicht beobachtet worden ist. Beide Arten von Strippingreaktionen würden zur Erzeugung nutzbarer Energie führen.

Wie es aussieht, steht diesen Ansätzen,

die als „Heiße Fusion“ bezeichnet werden,

nach Investitionen in Milliardenhöhe und

einer jahrzehntelangen Forschung

noch ein langer Weg bevor.

Um sicher zu sein, dass es in unseren Fläschchen mit dem Erbiumdeuterid und dem Titandeuterid tatsächlich zu Fusionsreaktionen kommt, haben wir die Neutronenspektroskopie zum Einsatz gebracht. Mit diesem Instrument lassen sich Neutronen nachweisen, die bei Fusionsreaktionen freigesetzt werden. Werden bei einer Deuteron-Deuteron-Fusion ein Helium-3-Kern und ein Neutron freigesetzt, dann weist dieses Neutron eine Energie von 2,45 MeV auf. Als wir also Neutronen mit einer Energie von 2,45 MeV nachweisen konnten, war für uns klar, dass es zu einer Fusion gekommen war. Daraufhin haben wir unsere ersten Ergebnisse in der Physical Review C veröffentlicht.

Durch die Elektronenabschirmung kommt man zu dem Eindruck, die Fusion der Deuteronen erfolge bei einer Temperatur von 11 Millionen °C. Doch in Wirklichkeit bleibt das Metallgitter um ein Vielfaches kühler, auch wenn es sich im Zuge der Fusion der Deuteronen im Vergleich zur Raumtemperatur leicht erwärmt.

Insgesamt findet der Großteil der Erwärmung bei der LCF in Bereichen statt, deren Größe nur einige zig Mikrometer beträgt. Im Vergleich zu Fusionsreaktoren mit magnetischem oder Trägheitseinschluss, bei denen die gesamte Brennstoffmenge auf sehr hohe Temperaturen gebracht werden muss, geschieht dies bei der LCF auf sehr viel effizientere Weise. Bei der LCF handelt es sich nicht um eine Form der Kalten Fusion – auch hier werden energiereiche Deuteronen benötigt, die mit Hilfe von Neutronen weiter aufgeheizt werden können. Allerdings werden mit der LCF auch viele jener technologischen und technischen Hindernisse aus dem Weg geräumt, die den Erfolg anderer Fusionsverfahren bisher verhindert haben.

Auch wenn es sich bei der von uns verwendeten Neutronenrückstoßtechnik um die effizienteste Methode handelt, die zur Übertragung von Energie auf kalte Deuteronen zur Verfügung steht, stellt die Erzeugung von Neutronen mittels eines Dynamitrons doch eine sehr energieintensive Vorgehensweise dar. Zur Auslösung der Reaktionen stehen noch andere, weniger energieintensive Verfahren der Neutronenproduktion zur Verfügung, beispielsweise die Verwendung einer isotopischen Neutronenquelle wie Americium-Beryllium oder Californium-252. Zudem muss die Reaktion selbsterhaltend gestaltet werden, was durch die Verwendung von Neutronenreflektoren erreicht werden kann, durch die die Neutronen in das Gitter zurückgeworfen werden – zu den gängigen Neutronenreflektoren gehören Kohlenstoff und Beryllium. Eine andere Möglichkeit besteht in der Kopplung einer Fusionsneutronenquelle mit einem Spaltbrennstoff, um so die Vorzüge beider Welten zu nutzen. Gleichwohl bedarf es einer weiteren Entwicklung dieses Verfahrens, um die Effizienz der Kernreaktionen auf der Basis des Gittereinschlusses zu erhöhen.

Wir konnten Kernreaktionen auch dadurch auslösen, dass Deuteriumgas durch die dünne Wand eines Rohres aus einer Palladium-Silber-Legierung gepumpt wurde, sowie durch die elektrolytische Beladung von Palladium mit Deuterium. Mit letzterem Experiment konnten wir schnelle Neutronen nachweisen. Beim elektrolytischen Aufbau kommt nunmehr dasselbe neutronenspektroskopische Nachweisverfahren zum Einsatz, das bereits erwähnt wurde und mit dessen Hilfe die Energie dieser Neutronen gemessen wird. Die gemessenen Energiewerte werden Aufschluss darüber geben, durch welche Art von Kernreaktion die Neutronen entstehen.

Mit diesen Bemühungen stehen wir nicht allein. Forscher vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien haben mit finanzieller Unterstützung von Google Research positive Ergebnisse mit einem vergleichbaren elektronenabschirmenden Fusionsaufbau erzielt. Auch Forscher vom U. S. Naval Surface Warfare Center, Indian Head Division, in Maryland haben mit einem elektrochemischen LCF-Ansatz vielversprechende erste Resultate erzielt. Weitere Konferenzen stehen an: So die Konferenz der American Nuclear Society zum Thema „Nuclear and Emerging Technologies for Space“ im Mai in Cleveland sowie die International Conference on Cold Fusion 24 im Juli in Mountain View, Kalifornien, die sich mit Festkörperenergie befassen wird.

Eine jede praktische Anwendung der LCF setzt effiziente, selbsterhaltende Reaktionen voraus. Unsere Arbeit stellt nur den ersten Schritt bei der Verwirklichung dieses Zieles dar. Wenn es gelingt, zu einer erheblichen Steigerung der Reaktionsraten zu kommen, könnte die LCF eine ganz neue Tür zur Erzeugung sauberer Kernenergie öffnen – und das sowohl für die Weltraummissionen als auch für die vielen Menschen hier auf der Erde, die diese Energie nutzen könnten.

Über die Autoren

Bayarbadrakh Baramsai ist Systemingenieur am NASA Glenn Research Center und am Projekt zur Gittereinschlussfusion beteiligt.

Theresa Benyo ist Physikerin und leitende Forscherin beim Projekt zur Gittereinschlussfusion am NASA Glenn Research Center.

Lawrence Forsley ist stellvertretender Forschungsleiter des NASA-Projekts zur Gittereinschlussfusion, das im NASA Glenn Research Center angesiedelt ist.

Bruce Steinetz ist ein leitender Technologe am NASA Glenn Research Center und am Projekt zur Gittereinschlussfusion beteiligt.