Kalte Fusion - Teil 2: Japan gewinnt durch systematische Vorgehensweise

Cold fusion 2: Japan wins with systematic method

Jonathan Tennenbaum

16. November 2019

Zum Originalartikel

Unterdessen gibt es sensationelle Neuigkeiten aus dem Hause Google

Foto: mit freundlicher Genehmigung von Yasuhiro Iwamura

Meiner Ansicht nach hat Japan – das heute zweifellos weltweit führend ist, wenn es um die experimentelle Forschung auf diesem Gebiet geht – die überzeugendsten Nachweise für die Existenz und die Reproduzierbarkeit der Kalten Fusion erbracht.

Seine führende Position verdankt Japan zu einem großen Teil der konsequenten institutionellen und industriellen Unterstützung sowie einem systematischen, schrittweisen Ansatz, der seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung fortschrittlicher Materialien für Geräte zur Kalten Fusion legt. Die Forschung zur Kalten Fusion befindet sich an der Schnittstelle zwischen Kernphysik und Materialwissenschaft, und ohne eine starke industrielle Basis in den Bereichen Nanomaterialien und Nanotechnologie wären Japans Erfolge auf dem Gebiet der Kalten Fusion nicht zu erreichen gewesen.

Darüber hinaus haben die japanischen Bemühungen nicht zuletzt auch von der Führung durch Akito Takahashi von der Universität Osaka profitiert, der für seine Arbeiten zur Heißen Fusion und auf anderen Gebieten der Nuklearwissenschaft bekannt ist und sich von Anfang an aktiv für die Kalte Fusion eingesetzt hat.

Ein bedeutender Meilenstein wurde vor zwei Jahren mit dem Abschluss eines multiinstitutionellen Projekts erreicht, das von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) gefördert wurde, einer der größten öffentlichen Förderorganisationen in Japan, welche dem Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie untersteht. Das Projekt beinhaltete eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Kyūshū, der Universität Tōhoku, der Universität Nagoya sowie den Unternehmen Nissan Motor Co. und Technova (ein Technologieunternehmen, an dem die Toyota Motor Corp. als Hauptaktionär beteiligt ist.)

Eine Serie von 16 gemeinsamen Experimenten hatte zum Ziel, die Natur der „anomalen Phänomene von Wärmeentwicklung“ in wasserstoffgesättigten Metallen zu erklären und diese Phänomene in einer konsistenten Weise zu reproduzieren. Zu diesem Zweck konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf eine Technologie, die japanische Wissenschaftler zu einem hohen Reifegrad gebracht haben: die Gasbeladung von speziell präparierten „nanostrukturierten Materialien“.

An dieser Stelle lohnt es sich, diese Methode etwas genauer zu beschreiben, um dem Leser eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wie eine Technologie zur Energiegewinnung mittels Kalter Fusion in der Zukunft aussehen könnte. Die Gasbeladung stellt einen alternativen Ansatz zu dem ursprünglich von Fleischmann und Pons verfolgten Ansatz dar. Das Probenmaterial wird in eine geschlossene Kammer gegeben, die dann unter hohem Druck mit Wasserstoff (oder Deuterium) gefüllt wird, wodurch ein Teil des Wasserstoffs von der Probe absorbiert wird. Bei richtiger Materialwahl kann durch die Gasbeladung in der Probe eine hohe Dichte an absorbierten Wasserstoffkernen erreicht werden.

Für die diesbezüglichen Experimente wurde die Kammer mit Heizelementen ausgestattet, so dass die Experimente sowohl bei Raumtemperatur als auch bei Temperaturen im Bereich von 100 bis 450 °C durchgeführt werden konnten.

Wie die Erfahrung aus fast drei Jahrzehnten lehrt, liegt der entscheidende Schlüssel zum Erfolg in der Auswahl und der Aufbereitung des Probenmaterials. Ausschlaggebend ist dabei die Feinstruktur im Größenbereich von Mikrometern bis hin zu Nanometern - also von Millionsteln eines Millimeters.

Ob die Effekte der Kalten Fusion auftreten und in welchem Ausmaß sie sich einstellen, hängt von der konkreten Geometrie der Kristallstruktur der Probe ab, von der Art und der Dichte von Defekten und Verunreinigungen, von deren Position im Kristallgitter, von der Oberflächenbeschaffenheit und von vielem mehr.

Bei gewöhnlichen industriell hergestellten Metallen kann die Mikro- und Nanostruktur von einer Charge zur anderen sehr stark variieren. „Palladium ist nicht gleich Palladium!“ Kein Palladiumbarren gleicht in seiner Mikrostruktur dem anderen, jeder von ihnen trägt in seiner Struktur das Gedächtnis seiner gesamten Vergangenheit.

Dieser Umstand – in Kombination mit dem Scheitern beim Erreichen einer ausreichend hohen Wasserstoffdichte in der Probe – erklärt zu einem großen Teil, warum bisherige Versuche, die Ergebnisse von Experimenten zur Kalten Fusion zu reproduzieren, so oft gescheitert sind.

Folgerichtig haben die japanischen Wissenschaftler große Anstrengungen unternommen, um für die Kalte Fusion Spezialmaterialien zu „entwickeln“, indem sie Produktionsmethoden zum Einsatz brachten, mit denen es möglich ist, die Nanostruktur der Probe in hohem Maße zu beeinflussen.

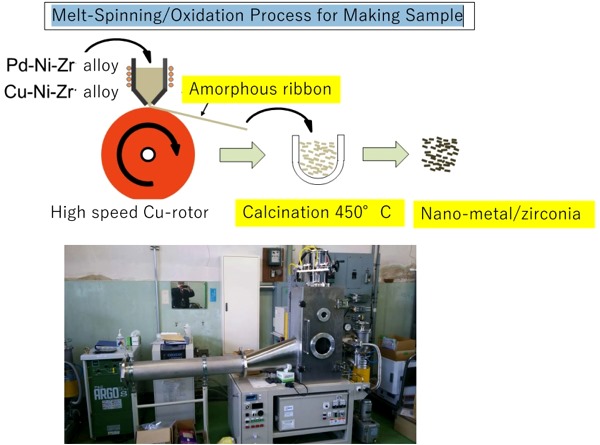

Im Rahmen des NEDO-Programms wurden Metallkompositpulver verwendet, die aus verschiedenen Kombinationen der Elemente Kupfer, Nickel und Palladium synthetisiert und in Form von Nanopartikeln in größere (mikrometergroße) Partikel aus Zirkonium- und Siliziumoxid eingebettet wurden.

Mit freundlicher Genehmigung von Yasuhiro Iwamura

Zur Demonstration der Reproduzierbarkeit wurden Proben des Palladium-Nickel-Zirkoniumoxid-Pulvers, welche ein und derselben Produktionscharge entnommen wurden, in voneinander unabhängigen parallelen Testläufen in den Laboren der Universität Kōbe und der Universität Tōhoku zum Einsatz gebracht. In beiden Laboren wurde über einen Zeitraum von mehr als 10 Tagen ein kontinuierlicher Wärmeüberschuss beobachtet. Die Daten der zwei Labore ähnelten sich in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht.

In weiteren gemeinsamen Experimenten wurde die kontinuierliche Erzeugung von Überschusswärme über Zeiträume von bis zu einem Monat nachgewiesen. Alle 11 Experimente mit den speziell vorbereiteten Palladium-Nickel-Zirkonium- und Kupfer-Nickel-Zirkonium-Proben zeigten eine Nettowärmeproduktion. Die insgesamt freigesetzten Energiemengen lagen dabei pro Atom über denen jeder bekannten chemischen Reaktion, zum Teil um einen Faktor von mehreren Hundert.

Im Verlauf dieser Experimente verifizierten die japanischen Forscher die Existenz weiterer Phänomene, die häufig von Experimenten zur Kalten Fusion berichtet werden, wie z. B. die gelegentliche Freisetzung von Energie in Form von plötzlichen heftigen Ausbrüchen.

Bedeutsam für eine zukünftige kommerzielle Anwendung war der Nachweis, dass vergleichbare – wenn auch etwas geringere – Energiemengen auch mit normalem Wasserstoff anstelle des in der Herstellung wesentlich teureren Deuteriums erzielt werden können.

Für jeden, der die japanischen Bemühungen um die Kalte Fusion verfolgt hat, stellen die Ergebnisse des NEDO-Projekts keine Überraschung dar. Im Laufe der letzten Jahre haben diese Bemühungen eine Fülle ähnlicher oder quantitativ sogar noch besserer Ergebnisse hervorgebracht.

Ein weiteres Kapitel der Forschung zur Kalten Fusion in Japan betrifft die Perspektiven, die sich aus der Nutzung der mit der Kalten Fusion verbundenen Technologie zur Neutralisierung von hochradioaktivem Abfall aus Kernkraftwerken, einschließlich Fukushima, ergeben. Den Anstoß dazu gaben die häufigen Beobachtungen von Elementtransmutationen, die bei Experimenten zur Kalten Fusion gemacht wurden.

Die Firma Mitsubishi Heavy Industries hat über ein Jahrzehnt lang Forschungen in Richtung dieser Effekte unterstützt, und dabei wurden äußerst vielversprechende Ergebnisse veröffentlicht. Vor Kurzem wurde die MHI-Gruppe unter der Leitung von Yasuhiro Iwamura in das neue Condensed Matter Nuclear Research Center an der Universität Tōhoku überführt.

Google kommt mit an Bord

Während die Japaner ganz still und leise ihren schrittweisen Fortschritt in Richtung einer kommerziellen Anwendung vorantreiben, kommen die sensationellsten Nachrichten über die Kalte Fusion aus den USA.

Am 27. Mai dieses Jahres (2019) veröffentlichte die renommierteste wissenschaftliche Zeitschrift der Welt, Nature, einen detaillierten Forschungsartikel über die Kalte Fusion, mitverfasst von Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology (MIT), der University of Maryland, der Lawrence Berkeley National Laboratories, der University of British Columbia, dem Canadian Institute for Advanced Research – und von der Google Inc.

Nun wäre dies eine Sensation schon allein dadurch gewesen, dass Nature überhaupt eine solche Forschungsarbeit zu diesem vermeintlich diskreditierten Themenbereich veröffentlicht, doch die Präsenz eines Vertreters von Google in der Liste der Autoren sorgte für eine zusätzliche Überraschung – und zugleich für eine Signalwirkung. Die gemeinsame Forschung, über die in dem Artikel berichtet wird, wurde von Google gesponsert, mit einer gewissen Unterstützung seitens staatlich geförderter wissenschaftlicher Einrichtungen der USA und Kanadas.

Unter dem Titel „Revisiting the cold case of cold fusion“ (Der ungeklärte Fall der Kalten Fusion wird wieder aufgenommen) beschreibt der Artikel in Nature die vorläufigen Ergebnisse einer gemeinsamen Anstrengung, die darauf gerichtet war, eine unabhängige, neue Sicht auf die Kalte Fusion zu gewinnen.

Gestartet wurde das von Google gesponserte Programm im Jahr 2015. Dazu wurde ein neues Netzwerk aus Forschungsgruppen gebildet, die sich dann daran machten, Experimente zu entwerfen und durchzuführen, mit denen die Richtigkeit der von den Experimentatoren der Kalten Fusion aufgestellten Kernbehauptungen überprüft werden sollte. Ganz bewusst wurden dabei in die Arbeitsgruppen keine erfahrenen, altgedienten Veteranen aus der Forschung zur Kalten Fusion aufgenommen.

Der Artikel in Nature hebt die Bemühungen der Google-Teams hervor, jene schwierigen technischen Probleme zu lösen, die die Experimente zur Kalten Fusion von Anfang an geplagt haben, und merkt dazu an, dass es „einige Jahre und nicht nur ein paar Monate dauern würde, um die erforderlichen Geräte zu bauen und eine statistisch signifikante Anzahl von Experimenten durchzuführen.“

Und wie sehen nun die Ergebnisse aus? Bislang nichts, meinen die Autoren – bisher keine Hinweise auf jene Phänomene der Kalten Fusion, die zur Untersuchung ausgewählt worden sein sollten. Einige Leser mögen daraus schließen: „Aha! Ein weiterer Beweis dafür, dass es die Kalte Fusion gar nicht gibt!“ Ganz offensichtlich ist dies jedoch nicht die Schlussfolgerung, die die Autoren selbst ziehen.

Wie ich auf der ICCF-22-Konferenz erfuhr, läuft die von Google gesponserte Studie weiter und wird sogar noch erweitert. Warum also wird ein solcher Artikel gerade jetzt veröffentlicht? Offensichtlich liegt die Intention nicht darin, die experimentellen Ergebnisse an sich zu veröffentlichen – die ja nur einen vorläufigen Stand wiedergeben – sondern vielmehr darin, in der wissenschaftlichen Gemeinde das Tabu gegen die Forschung zur Kalten Fusion zu brechen. Und um mehr Leute für die Sache zu begeistern.

Der Artikel in Nature schließt mit einem ungewöhnlichen „Aufruf zum Handeln“, in dem die Autoren unter anderem erklären:

Den Elefanten ertasten

Das führt uns zu ein paar Worten über die theoretische Seite der Forschung zur Kalten Fusion. Gegenwärtig gibt es keine einzige experimentell bewiesene Theorie, mit der die in den Experimenten zur Kalten Fusion beobachteten Phänomene erklärt werden könnten. Vielmehr existiert eine Vielzahl von interessanten Hypothesen, die sich häufig auch noch widersprechen.

Ich fühle mich an das alte Sprichwort von den „blinden Männern“ erinnert, „die den Elefanten ertasten“. Wenn sie mit ihren Händen verschiedene Teile des Tieres ertasten, kommt jeder der blinden Männer zu einem anderen Schluss. Ohne eine schlüssige Theorie, die sie leiten könnte, tappen auch die Experimentatoren der Kalten Fusion im Dunkeln.

In dieser Hinsicht gehörte zu den Höhepunkten der ICCF-22-Konferenz eine Reihe von Vorträgen von Peter Hagelstein und seinen Mitarbeitern vom MIT, wo gerade neue Aktivitäten in Sachen Kalter Fusion geplant werden. Hagelsteins Theorie hat den Vorteil, dass sie wesentliche und nachprüfbare physikalische Effekte vorhersagt, die mit der Kalten Fusion an sich gar nicht direkt in Verbindung stehen.

Das zentrale Thema einer jeden Theorie zur Kalten Fusion besteht darin, zu verstehen, wie sich das Verhalten eines Atomkerns ändert, wenn dieser sich in der dichten und stark strukturierten Umgebung eines Kristalls befindet.

Noch bis vor Kurzem hat die Kernphysik den möglichen Einfluss einer solchen Umgebung auf das, was man als das Innenleben eines Kerns bezeichnen könnte, fast vollständig ignoriert. Entsprechend wurden die Kernphysik und die Festkörperphysik als Disziplinen betrachtet, die vollkommen unabhängig voneinander betrieben werden.

Nach Hagelstein sieht die moderne Quantentheorie zwischen einem Kern und den Schwingungen des Kristallgitters, in das er eingebettet ist, aber eine Kopplung vor – in Form von Schwingungswellen, den sogenannten Phononen.

Neben anderen Dingen können die Kerne große Mengen an Energie an die Phononen abgeben, die schließlich als Wärme und nicht etwa als hochenergetische Strahlung in Erscheinung treten würden. Angewandt auf Kerne, die gerade erst durch eine Fusionsreaktion entstanden sind, könnte dies das Ausbleiben großer Mengen an Strahlung im Rahmen von Experimenten zur Kalten Fusion erklären.

Darüber hinaus könnte die Fähigkeit von nahe beieinander liegenden Kernen, über die Phononen miteinander in Wechselwirkung zu treten, einen Mechanismus bieten, der bewirkt, dass Kernreaktionen wie die Fusion in einer kristallinen Umgebung mit weitaus höheren Raten ablaufen. All dies spricht dafür, dass es eine Erklärung für die Kalte Fusion geben kann.

Ganz unabhängig davon sagt Hagelsteins Theorie aber auch die Möglichkeit voraus, dass innerhalb eines Kristalls ein Energietransfer von einem Kern auf einen anderen auch über eine beträchtliche Distanz hinweg erfolgen kann. Die MIT-Gruppe konnte in der Folge starke experimentelle Beweise für genau dieses Phänomen erbringen.

Diese neu entdeckte Form des „Kernanregungstransfers“ in Kristallen könnte bedeutende technologische Anwendungen mit sich bringen. Und dies ist nur eines von vielen Beispielen für mögliche Ausgründungen im Bereich der Forschung zur Kalten Fusion.