Kalte Fusion - Teil 1: Ein potenzieller Gamechanger in Sachen Energie

Cold fusion: A potential energy gamechanger

Jonathan Tennenbaum

14. November 2019

Zum Originalartikel

Denken Sie, es handle sich um einen Fehlschlag oder gar um einen schlechten Witz? Falsch gedacht. Großinvestoren haben sich in Position gebracht, allen voran Japan und die USA.

Ein Kernreaktor von der Größe eines Auftischgerätes, der Energie ohne Radioaktivität erzeugt – das klingt zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich wurde die 1989 von den Chemikern Martin Fleischmann und Stanley Pons verkündete Entdeckung einer neuen Form von Kernenergie namens „Kalte Fusion“ von der Gemeinde des wissenschaftlichen Mainstreams lange Zeit als ein Fall von fehlerhafter Messung oder gar von Selbsttäuschung abgetan.

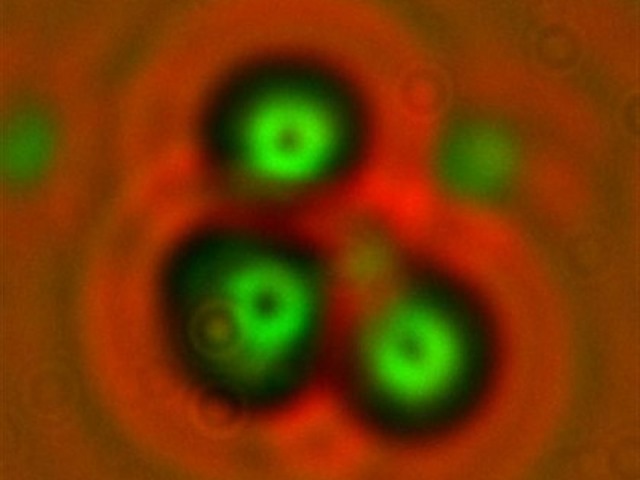

Einige Wissenschaftler waren da jedoch anderer Meinung und stießen auf eine wachsende Zahl von Beweisen für die Erzeugung von radioaktivitätsfreier Kernenergie unter genau den Bedingungen, wie sie von Fleischmann und Pons hergestellt worden waren: in kristallinen Materialien, die mit einer großen Menge an Wasserstoff oder dessen nichtradioaktivem Isotop Deuterium angereichert sind.

Nun hat eine Kombination von drei Faktoren – die Anhäufung von glaubwürdigen experimentellen Ergebnissen im Laufe der folgenden rund 30 Jahre, die Lösung einiger wichtiger Fragen bezüglich der Reproduzierbarkeit und eine sich weiterentwickelnde Technologiebasis – die Kalte Fusion an die Schwelle eines Durchbruchs gebracht.

Bedeutende Akteure investieren im Verborgenen erhebliche Summen in die Erforschung der Kalten Fusion und positionieren sich damit für eine Sache, die sich als ein entscheidender Umbruch in der weltweiten Energiewirtschaft erweisen könnte. Japan und die Vereinigten Staaten sind hier schon weit voraus.

In Japan, der derzeit führenden Nation auf diesem Gebiet, gehören zu den Sponsoren Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Estate Company, Toyota, Nissan, Tanaka Precious Metals und die Miura Corporation, ein großer Hersteller von Heizgeräten.

Auf Seiten der USA ist Google aktiv geworden, sponsert eine universitätsübergreifende Studie zur Kalten Fusion und ist nach eigenen Angaben damit beschäftigt, vielversprechende Nachwuchswissenschaftler für die Forschung an der Kalten Fusion zu rekrutieren.

Ein weiterer prominenter US-Investor ist Tom Darden (Cherokee Investment Partners, Industrial Heat). Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bill Gates neben seiner Arbeit an anderen Aspekten der futuristischen Nukleartechnologie auch in diesem Bereich engagiert ist.

Die Welle des Interesses an der Kalten Fusion war hinter den Kulissen der 22nd International Conference on Condensed Matter Nuclear Science (kurz ICCF-22) im italienischen Assisi Anfang dieses Jahres (2019) zu spüren.

Condensed matter nuclear physics (Kernphysik kondensierter Materie) ist der technische Name für dieses neue Gebiet der Wissenschaft und Technologie, das sich in den rund 30 Jahren seit der ersten Ankündigung der Kalten Fusion entwickelt hat. Dieser und die folgenden Artikel geben einen nichttechnischen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.

Zum Hintergrund

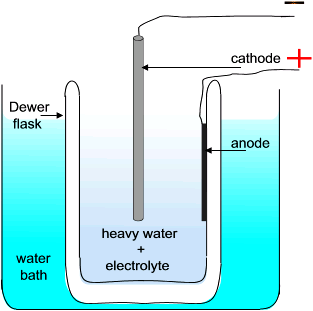

Was haben Fleischmann und Pons im Jahr 1989 genau gemacht? Ganz einfach: Sie trieben mittels elektrischen Stroms große Mengen an Deuterium in einen Stab aus Palladiummetall. Nach einer gewissen Zeit begann der Stab, mehr Wärme zu produzieren als durch die zugeführte Energie verursacht werden konnte. In einigen ihrer Experimente hielt die Überschusswärme über Tage hinweg an und setzte Mengen von Nettoenergie frei, die mehrere Hundert mal größer waren, als dass sie durch irgendeine bekannte chemische Reaktion hätte erklärt werden können.

Fleischmann und Pons zogen daraus den Schluss, dass es sich bei der Quelle um Kernfusionsreaktionen handeln müsse – in diesem speziellen Fall um die Verschmelzung von Paaren von Deuteriumkernen zu Helium.

Solche Fusionsreaktionen sind seit langem als Energiequelle der Sonne und auch der Wasserstoffbombe bekannt, der ersten und bisher einzigen erzielten Fusionsenergie nennenswerten Umfangs durch die Menschheit.

Das größte Problem besteht darin, dass sich Wasserstoffkerne, da sie positiv geladen sind, gegenseitig abstoßen. Um sie nahe genug zusammenzubringen, so dass es zu Fusionsreaktionen kommt, muss entweder der Wasserstoffbrennstoff auf praktisch nicht realisierbare Dichten komprimiert werden, oder aber die Kerne im Brennstoff müssen mit hohen Geschwindigkeiten aufeinander prallen – Geschwindigkeiten, die Temperaturen von mehreren zehn Millionen Grad entsprechen. Zumindest besagt das die konventionelle Kernphysik.

Gleichzeitig werden bei Fusionsreaktionen immer auch große Mengen an hochenergetischer Strahlung freigesetzt, die für den Menschen tödlich sein kann und die Materialien in der Umgebung radioaktiv werden lässt.

Die Technologien, wie sie zur Erreichung der erforderlichen Temperaturen unter kontrollierten Bedingungen benötigt werden, stehen zwar zur Verfügung, doch trotz milliardenschwerer Investitionen in Fusionsversuchsreaktoren scheint die Realisierung der „Heißen Fusion“ als kommerziell nutzbare Energiequelle noch in weiter Ferne zu liegen. Hoffentlich verbessern innovative, privat finanzierte Projekte, die jetzt in Angriff genommen werden, zumindest die mittelfristigen Aussichten auf die Heiße Fusion.

Ein wissenschaftliches Glücksspiel

Fleischmann und Pons begannen mit einer einfachen, geradezu naiven Idee. Von Palladium ist allgemein bekannt, dass es große Mengen an Wasserstoff aufnehmen kann. Und tatsächlich hat man Palladiumlegierungen dahingehend untersucht, wie sie in wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zur Speicherung des Wasserstoffs eingesetzt werden können.

Darüber hinaus bietet der unter Chemikern bekannte Prozess der Elektrolyse eine Möglichkeit, Wasserstoffkerne mit dem Zehntausendfachen des normalen Atmosphärendrucks oder mehr in das Palladium zu „pumpen“. Im Inneren des Palladiumkristalls liegen die Wasserstoffkerne in einer hohen Dichte vor und können sich zudem recht frei bewegen.

Können sich hierdurch Fusionsreaktionen ereignen? Wie die Kernphysik zu zeigen scheint, nicht in nennenswerter Zahl – die geschätzten Reaktionsraten bewegen sich auf nahezu verschwindend niedrigem Niveau.

Es gab jedoch Gründe für die Annahme, dass Kerne, die in eine dichte kristalline Umgebung eingebettet sind, auf eine andere Weise interagieren, als wenn sie im Vakuum umherschweben. Nicht zuletzt könnten die abstoßenden Kräfte zwischen den Wasserstoffkernen durch die hohe Dichte der Elektronen ihrer kristallinen Umgebung deutlich abgeschwächt sein. Unter derartigen Bedingungen könnten die Standardabschätzungen zu den Fusionsreaktionsraten möglicherweise zu einem falschen Ergebnis führen.

Fleischmann und Pons beschlossen, einen Versuch zu unternehmen, wobei sie aufgrund seiner höheren Reaktivität Deuterium anstelle von gewöhnlichem Wasserstoff zur Anwendung brachten. Man kann die Fassungslosigkeit der Wissenschaftsgemeinde im Jahr 1989 nachvollziehen, als die beiden Wissenschaftler verkündeten, dass sie die Kernfusion bei Raumtemperatur – also die „kalte“ Fusion – auf einem Labortisch in einem darauf Platz findenden Experiment realisiert hatten.

Nach dieser spektakulären Bekanntmachung eilten Wissenschaftler auf der ganzen Welt in ihre Labore, um die Ergebnisse von Fleischmann und Pons zu replizieren. Das Ergebnis war niederschmetternd. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle – wenn auch nicht in allen – fanden sie absolut nichts. Gelegentlich wurden einige sporadische Wärmeausbrüche beobachtet, und manchmal auch winzige Mengen an Strahlung, welche aber meist auf störende Ursachen oder experimentelle Fehler zurückgeführt wurden.

Nur eine Minderheit, darunter Fleischmann und Pons selbst, war weiterhin davon überzeugt, dass das Phänomen der Kalten Fusion real ist. Nach einigen Jahren der Kontroverse wurde die Kalte Fusion von der Wissenschaftsgemeinde im Wesentlichen abgeschrieben. Führende wissenschaftliche Zeitschriften akzeptierten schließlich keine Forschungsarbeiten zu diesem Thema mehr, und die finanzielle Unterstützung durch die Regierung wurde fast vollständig eingestellt.

Erschwerend kam hinzu, dass neben echten Wissenschaftlern auch dubiose Personen und Organisationen auftauchten, die versuchten, auf Kosten der seriösen Forschung Geld zu verdienen. In diesen trüben Gefilden wurde der Begriff der „Kalten Fusion“ mit „pathologischer Wissenschaft“, Quacksalberei oder sogar Betrug gleichgesetzt.

Warum also interessieren sich Google und andere jetzt so sehr für diesen angeblich „nicht existierenden“ Effekt? Ein Grund ist die fieberhafte Sorge um die globale Erwärmung und die daraus resultierende Nachfrage nach CO2-freien Technologien, die Regierungen und private Investoren dazu veranlasst, alle potenziellen Optionen genau unter die Lupe zu nehmen, auch solche der Kategorie „hohes Risiko, hohe Rendite“.

Laut Michael McKubre, einem Pionier auf dem Gebiet der Forschung zur Kalten Fusion und Hauptredner auf der ICCF-22-Konferenz, war Google in seinen Studien zu dem Schluss gekommen, dass sogenannte erneuerbare Energiequellen das Energieproblem der Menschheit nicht im Alleingang lösen können.

Im Hinblick auf eine wirtschaftlich tragfähige CO2-freie Energieerzeugung verblieb nur die Kernenergie in irgendeiner Form: fortschrittliche Kernspaltungsreaktoren der 4. Generation, die versprechen, sicherer und billiger zu sein, oder die Heiße Fusion oder … die Kalte Fusion. Warum also nicht einen zweiten Blick darauf werfen?

30 Jahre in der Kälte

In den frühen 1990er Jahren stand eine Minderheit von Wissenschaftlern aus hochrangigen nationalen Laboratorien und Universitäten, vor allem in den USA, Frankreich, Italien, Japan, Indien, Russland und China, im Widerspruch zur vorherrschenden Sichtweise auf die Kalte Fusion.

Aus ihren eigenen Experimenten hatten sie die Überzeugung gewonnen, dass die von Fleischmann und Pons berichteten Phänomene – obwohl sie nur sporadisch auftraten und wahnsinnig schwer zuverlässig zu reproduzieren waren – real waren. Sie setzten die Untersuchungen fort und riskierten dabei nicht selten ihre Karrieren und ihren guten Ruf.

Mittlerweile wies eine Handvoll führender theoretischer Physiker die Vorstellung zurück, wonach die Kalte Fusion physikalisch unmöglich sei. Dazu gehörten der Nobelpreisträger Julian Schwinger, Peter Hagelstein (bekannt geworden durch seine Arbeit zum Röntgenlaser) und der bekannte Quantenphysiker Giuliano Preparata.

Sie wiesen darauf hin, dass die nuklearen Prozesse in den Experimenten von Fleischmann und Pons sowie in verwandten Experimenten unter Bedingungen abgelaufen sind, wie sie von Physikern noch nie genau untersucht wurden. Wenn Kerne in hoher Dichte in die Gitterstruktur eines Kristalls eingebettet sind, kann sich ihr Verhalten radikal ändern. Einige grundlegende Regeln und Annahmen der konventionellen Kernphysik gelten dann nicht mehr. So könnte es nicht nur zur Fusion, sondern auch zu anderen Kernreaktionen kommen.

So haben einige Forscher die Vermutung geäußert, dass die Ursache für die Wärmeentwicklung sowie für weitere anomale Phänomene in den Experimenten des Fleischmann-Pons-Typs nicht in den konventionellen Fusionsreaktionen zwischen Wasserstoffkernen, sondern in anderen nuklearen Prozessen liegen könnte. Eine Möglichkeit besteht darin, dass an den Reaktionen auch Kerne des Wirtsmaterials beteiligt sein könnten – zum Beispiel die des Palladiums. (Bis zur Klärung derartiger Fragen ziehen es die Forscher in diesem Bereich zumeist vor, anstelle der Kalten Fusion den übergreifenden Begriff der „Niederenergetischen Kernreaktionen“, abgekürzt LENR, zu benutzen. Für die Zwecke dieses Artikels belasse ich es bei dem populär gewordenen Begriff „Kalte Fusion“, der in einem generischen Sinne gemeint ist.)

In der Folgezeit wurde eine Vielzahl von Experimenten durchgeführt, und nicht nur mit Versuchsaufbauten des Pons-Fleischmann-Typs, sondern mit einer Vielzahl anderer Systeme, in denen Wasserstoff- oder Deuteriumkerne dicht in die kristallinen Strukturen von Metallen eingebettet sind. Die verfügbare Datenbasis ist beeindruckend. Neben der Überschusswärme tauchte eine ganze Reihe weiterer anomaler Phänomene auf, die auf nukleare Prozesse eines neuen Typs deuten.

Bei einigen Experimenten wurden schwache Strahlungsemissionen festgestellt, die das Vorhandensein von Kernreaktionen bestätigen, allerdings auf einem extrem niedrigen, harmlosen Niveau, das in keinem Verhältnis zur erzeugten Menge an Wärme steht. Wiederholt haben sich auch Hinweise darauf gezeigt, dass sich die elementare Zusammensetzung des Materials während des Experiments verändert hat. Schließt man eine Kontamination durch das Labor aus, bleibt als einzige Erklärung die nukleare Transmutation − die Umwandlung eines chemischen Elements in ein anderes. Erstaunlich.

Zwei Herausforderungen

Die Forschung zur Kalten Fusion stand von Anfang an vor zwei großen Herausforderungen. Die erste besteht in der Frage, wie sich die Überschusswärme und andere Effekte auf vollständig reproduzierbare Weise erzielen lassen. Es genügt nicht, dass diese Effekte von namhaften Wissenschaftlern in Laboratorien auf der ganzen Welt immer wieder festgestellt wurden. Ohne die Möglichkeit, die Kalte Fusion quasi „auf Abruf“ zu demonstrieren, wird es kaum möglich sein, die Zweifel der wissenschaftlichen Gemeinde zu zerstreuen und das von potenziellen Investoren wahrgenommene Risiko zu senken.

Die zweite große Herausforderung besteht darin, eine plausible theoretische Erklärung für das Phänomen der Kalten Fusion zu entwickeln: eine Theorie, die sich experimentell überprüfen lässt und als Leitfaden für die Entwicklung der Kalten Fusion/LENR und verwandter Technologien bis hin zur kommerziellen Anwendung dienen kann.

Das Erreichen der Reproduzierbarkeit hat sich als weitaus schwieriger erwiesen, als ursprünglich gedacht. Der Grund dafür liegt, abgesehen von fehlenden Forschungsgeldern, offensichtlich in der Komplexität des physikalischen Vorgangs selbst. Meiner Meinung nach – und nach der ICCF-22-Konferenz zu urteilen – ist die Kalte Fusion keine Wunderwaffe, die die Energieprobleme der Menschheit auf Anhieb lösen wird, ohne dass entsprechende Anstrengungen in der Grundlagenforschung wie auch in der angewandten Forschung unternommen werden.

Glücklicherweise konnten nach fast 30 Jahren der Bemühungen große Fortschritte bei der Definition der notwendigen Bedingungen für das Auftreten der Kalten Fusion sowie bei der Schaffung einer technologischen Basis für zukünftige kommerzielle Anwendungen erzielt werden.

Meiner Ansicht nach sind die Existenz und die Reproduzierbarkeit der Kalten Fusion (oder weiter gefasst, von LENR) nun jenseits aller vernünftigen Zweifel nachgewiesen. Genauer gesagt, meine ich damit: nukleare Reaktionen, die beträchtliche Mengen an Wärme erzeugen, realisierbar im Labormaßstab bei moderaten Temperaturen in bestimmten Festkörpermaterialien, die mit Deuterium oder Wasserstoff auf eine hohe Dichte aufgeladen sind, und die allenfalls eine vernachlässigbare Menge an Strahlung freisetzen.

Nachdem ich an der ICCF-22-Konferenz teilgenommen, mit Forschern gesprochen und einschlägige Fachpublikationen studiert habe, kann meines Erachtens ein unvoreingenommener Wissenschaftler, der sich eingehend mit der Materie befasst, zu keinem anderen Schluss kommen.