Facetten von LENR - Teil 5A: Konstruktions- und Betriebsprinzipien von LENR-Reaktoren

Faces of LENR - Part 5A

George Egely

egely.g@gmail.com

Einführung zu Teil 5A

In den Teilen 5A (dem vorliegenden) und 5B (in Vorbereitung) werden die vorherrschenden Bauarten (Facetten) von LENR-Reaktoren erörtert:

- Wärmeerzeugende Reaktoren, die hauptsächlich durch Kernspaltung angetrieben werden, welche durch eine Rissbildung (Wasserstoffkorrosion) des Gitters hervorgerufen wird. Zu dieser Gruppe gehört die Pons-Fleischmann-Zelle. (Teil 5A)

- Die zweite Gruppe von Reaktoren wird von Transmutationen auch schwerer Elemente bestimmt. Sie zeichnet sich durch rotierende geladene Staubteilchen aus. (Teil 5A)

- Die dritte LENR-Variante basiert auf der Erzeugung elektrischer Energie durch Reaktoren auf der Basis von Oberflächenplasmonen und kondensierten Plasmoiden. Deren technischer Aufbau und die entsprechenden Methoden der Energiegewinnung werden ebenfalls erörtert. Es handelt sich hierbei um angewandte Physik und Technik. (Teil 5B)

All dies soll den Lesern einen umfassenden Überblick über die Methoden der katalytischen Kernfusion geben. Am Ende sollen die Leser in der Lage sein, ihre eigenen Reaktoren zu entwerfen und diese zu betreiben. (Teil 5B)

Dann wird der aufmerksame Leser die physikalischen Grundlagen von katalytischen Transmutationsmaschinen und -prozessen verstanden haben. Er wird in der Lage sein, Reaktoren für die Kalte Fusion zu entwerfen und zu betreiben, auch wenn die rotierenden ATPase-Enzym- und Protonenpumpenkomplexe nicht zu übertreffen sind – für alle Zeiten. (Diese reproduzieren sich zudem von selbst.) Wärmeerzeugungs- und Transmutationsreaktoren werden in Teil 5A behandelt, denn die Liste dieser Reaktortypen ist lang. Der Typ 3, die Reaktoren zur Erzeugung elektrischer Energie, wird in Teil 5B besprochen, weil es sich hierbei um ein sehr umfangreiches Thema handelt.

Die Teile 5A und 5B bilden den Abschluss dieser Beitragsreihe. In den vorangegangenen Teilen wurden bereits vier wichtige unerforschte bzw. bislang unbekannte Nebeneffekte von LENR erörtert.

Im Teil 1 erfolgte eine Erweiterung der Elektrodynamik durch die Einbeziehung der Rotation. Auf diese Weise konnte der Entstehungsmechanismus von kondensierten Plasmoiden als der von torusartigen schweren Quasiteilchen beschrieben werden. (Die entsprechenden technischen Aspekte werden in Teil 5B behandelt).

Im Teil 2 wurden die rotierenden geladenen Staubteilchen als ein Instrument für die einfachsten LENR-Prozesse in der Natur beschrieben. Sie stellen die Grundlage sowohl für die Energieerzeugung in der Sonnenkorona als auch für die ATP-Synthase dar, bei denen Deuterium und Kohlenstoff in Stickstoff umgewandelt werden.

Im Teil 3 wurde die Elektrodynamik um eine verallgemeinerte Lorentzkraft erweitert, die die Fähigkeit zur Teleportation umfasst. Dies kann die Transmutation bzw. Fusion von schweren Kernen wie auch den Hutchison-Effekt erklären.

Im Teil 4 wurden die vielfältigen Eigenschaften des Äthers beschrieben. Dabei wurde festgestellt, dass der Äther im makroskopischen Bereich zum Teil aus Neutrinos besteht und eine reibungsfreie Supraflüssigkeit darstellt. Im subatomaren Bereich stellt der Äther ein zufällig schwingendes Medium von hoher Dichte dar, welches aus elektromagnetischen Schwingungen besteht. Aufgrund seines hohen Durchdringungsvermögens kann es kein isoliertes System geben. Daher stellen die Regeln der Thermodynamik nur Näherungen dar, nicht aber Gesetze.

Es wurde gezeigt, dass die schwachen Wechselwirkungen, die Ursache des radioaktiven Zerfalls, auf die Intensitätsänderung der Vakuumfluktuation zurückzuführen sind. Außerdem zeigt das Modell von N. Cook und V. Dallacasa, dass die Bindungskräfte der Nukleonen auf magnetische Kräfte zurückzuführen sind, so wie sich auch magnetische Dipole gegenseitig anziehen. Somit bedarf es keiner separaten schwachen und starken Wechselwirkungen.

Die Mythen rund um LENR

Der Forschungsbereich zu LENR beruht heutzutage auf vier stillschweigenden Annahmen:

- LENR ist auf einen Großteil der kondensierten kristallinen Materie beschränkt und stellt ein gitterbasiertes Phänomen dar. Halbleiter, amorphes Material und Elemente mit einer großen Masse wie Wolfram, Bismut und deren Legierungen spielen bei diesen Überlegungen keine Rolle. – Diese Auffassung ist restriktiv und kontraproduktiv.

- Die Facetten und Elemente der LENR-Prozesse lassen sich im Rahmen der (fortgeschrittenen) Lehrbuchphysik abhandeln. – Es steht zu hoffen, dass diese abscheuliche Idee von den ersten vier Beiträgen diskreditiert wurde.

- Die Transmutation in der Biologie erfordert keine so ernsthafte Erforschung wie die in der unbelebten Natur (Physik). – Meiner Meinung nach besteht die Grenze zwischen Physik und Biologie allein aufgrund unserer Unwissenheit und ist daher eine künstliche. Die Erforschung der biologischen Transmutation trägt zu unserem Verständnis der Natur bei.

- LENR erzeugt ausschließlich Überschusswärme, insbesondere durch die Fusion von Deuterium zu Helium. – Die Teile 5A und 5B werden zeigen, dass LENR in einem viel breiteren Bereich in Erscheinung tritt und bedeutende praktische Anwendungen bietet.

- Die andere, weitaus umfassendere und gefährlichere stillschweigende Annahme in der Gesellschaft besteht darin, dass die „kapitalistische Marktwirtschaft“ aufgrund des harten Wettbewerbs in Industrie und Wissenschaft im Rahmen von Forschung und Entwicklung immer die wirtschaftlichsten technischen Lösungen und die überzeugendsten Ideen hervorbringen wird. Dies war jedoch noch nie der Fall. Die finanzielle und politische Macht, welche den etablierten Technologien innewohnt, hat die Ablösung von alten Lösungen zumeist verhindert oder nahezu unmöglich gemacht.

James Watt, der 1782 die Rotationsdampfmaschine erfand, war nicht in der Lage, für die Entwicklung einer geeigneten Dichtung Investitionsmittel zu beschaffen, um seine Erfindung in die Massenproduktion zu überführen. Auch das Kleinunternehmen LiquidPiston konnte zwar die Dichtungsprobleme seines Wankelmotors lösen, musste aber um die Forschungs- und Entwicklungsgelder für den Verbrennungsmotor kämpfen. (Siehe Abbildung 1.) Inzwischen gibt es mehrere ähnliche Erfindungen, z. B. die Gegenkolbenmotoren.

Zehntausende von Forschungs- und Konstruktionsingenieuren haben auf Basis der Dampfmaschine kolbenbasierte Verbrennungsmotoren in Serie produziert. Hunderte Millionen davon wurden hergestellt. Der rotierende Verbrennungsmotor bietet eine fünf- bis zehnmal so hohe Leistungsdichte, und das bei geringeren Produktionskosten und einem geringeren Kraftstoffverbrauch. Er benötigt weit weniger Öl und verursacht dadurch eine wesentlich geringere Umweltbelastung.

Und genau hier liegt das Problem: Jede Bedrohung des hohen Ölverbrauchs stößt auf eine sofortige harte Reaktion.

Die Heiße Fusion stellt dagegen in keiner Form eine Bedrohung dar, denn sie wird aus ganz grundlegenden Ursachen heraus niemals funktionieren und deshalb niemals mit dem Erdöl konkurrieren können. Aufgrund seines wirtschaftlichen Potenzials stellt LENR die einzige echte Bedrohung dar.

In allen vier vorangegangenen Beiträgen wird der Bezug zur Physik hergestellt, weil LENR-Reaktoren ohne sie nicht verstanden, nicht konstruiert und nicht betrieben werden können.

Dieses unberechenbare und schwer vorhersehbare Verhalten der allermeisten LENR-Reaktionen erfordert es, einen Einblick in die Details ihrer Funktionsweise zu bekommen.

Dabei sind vernünftige Fragen der erste Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung. Wir verfügen über eine Liste der wichtigsten Fragen. Zusammengestellt wurden sie von David Nagel, dem lebenden Gewissen des Fachgebiets, in der IE 118.[1] Nagel hat darin zwölf wichtige Fragen aufgelistet, die als Leitfaden durch die Teile 5A und 5B führen werden.

Die erste wesentliche Frage: Existiert da nur ein einzelner physikalischer Mechanismus oder sind es mehrere, die bei LENR-Experimenten zum Tragen kommen?

In den ersten vier Teilen dieser Beitragsreihe haben wir die notwendigen Nebeneffekte untersucht, die für das Verständnis von LENR erforderlich sind. Möglicherweise gibt es von diesen noch weitere, wir haben jedoch versucht, LENR in diesem erweiterten Rahmen zu erklären. Edmund Storms hat die bestehenden zahlreichen theoretischen Modelle (die sich allesamt innerhalb der Grenzen der Lehrbuchphysik bewegen) als unzureichend kritisiert.

Die übrigen Fragen werden später im Zusammenhang mit den konkreten Konstruktionen und dem Betrieb von LENR-Reaktoren erörtert.

Die Engstirnigkeit und die Feindseligkeit seitens der Gemeinde rund um die Heiße Fusion sowie die strenge Zensur in Bezug auf die Publikationen und Patentanmeldungen zu LENR, die auf die Interessen der Ölindustrie zurückzuführen sind, stellen ebenfalls ein Problem dar. Deshalb müssen wir die Antworten auf Nagels Fragen selber finden, ohne die Hilfe von außen.

Für uns ist dies offensichtlich, dem Steuerzahler aber gänzlich unbekannt. Die Ächtung von Publikationen und Patentierungen ist gut organisiert – einzig Italien hat es geschafft, diese zu umgehen, wenn auch nur zum Teil. In gleicher Weise werden seit einem Jahrhundert elektrisch angetriebene Fahrzeuge erfolgreich von kolbenbasierten Verbrennungsmotoren verdrängt, alleine durch schiere Muskelkraft.

Die Behauptung „Wenn LENR so gut wäre, gäbe es das schon längst als Endprodukt“ ist also schlichtweg falsch! Der Kapitalismus ist auf die Erzielung eines maximalen Profits optimiert, nicht auf Effizienz. (Das Gleiche gilt für jede Industrie.) Für die Umwelt ist dies sehr gefährlich.

Im Gegensatz dazu gibt es im realen Leben einen Wettbewerb um neue Lösungen, um einen Fortschritt, und in der Biologie um einen Weg zum Überleben. Über diesen Hintergrund der LENR-Forschung wird nur selten gesprochen.

Fälschlicherweise verwechseln Forscher immer wieder die Entdeckung eines neuen Effekts mit einer Erfindung. Einem neu entdeckten Effekt mangelt es aber immer noch an der Perfektion oder der Ausgereiftheit einer Erfindung, wie sie von der Industrie gefordert wird.

So eilten denn auch die Pons, Fleischmann, Correa und Shoulders zum Patentamt. Die Effekte waren da auf dem Markt noch gar nicht zuverlässig und/oder wettbewerbsfähig. Es fehlte einfach noch die hohe Effizienz, die Zuverlässigkeit und das Know-how.

Ja, es handelt sich hier um eine echte Zwickmühle: Ohne ein gesichertes Patent bestehen nur geringe Chancen auf Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen.

Tesla, Moray, Papp, Jekkel und Gray konnten diese erste Falle überwinden, doch haben weitere Fallen ihr Vorankommen verhindert. Die sorgfältige Konstruktion und der reibungslose Betrieb von LENR-Reaktoren eröffnen enorme neue Möglichkeiten zur Vervollkommnung der katalytischen Fusionseffekte, um daraus marktfähige Produkte zu entwickeln.

LENR-Reaktoren auf der Basis von leichtem oder schwerem Wasser

Es gibt zahlreiche LENR-Reaktoren (Zellen), die auf der Elektrolyse basieren, aber hier sollen nur die interessantesten von ihnen vorgestellt werden. Die meisten Experimente und Patentanmeldungen beruhen auf diesem Verfahren.

Die auf flüssigem Wasser basierenden LENR-Verfahren sind in Tabelle 1 zusammengefasst und werden dort miteinander verglichen. Man beachte, dass der Großteil der Transmutationsmethoden bzw. -bemühungen in diesem Bereich angesiedelt ist. Es werden nicht alle Experimentatoren und Ergebnisse aufgeführt, weil es mehr als einhundert qualitativ hochwertige Versuche zur Replikation der Ergebnisse bezüglich der Wärmeerzeugung und der Transmutation gegeben hat.

Es liegt auf der Hand, dass es bei den LENR-Reaktoren eine große Vielfalt an physikalischen Prozessen und technischen Konstruktionen gibt, und da ist es schwierig, in dieses Chaos eine Ordnung zu bringen. Eine solche Ordnung muss auch entlang der verschiedenen Ziele von Reaktorkonstruktionen und ihrer physikalischen Prozesse hergestellt werden, denn sie alle stellen unterschiedliche Facetten von LENR dar. (Im Teil 5B werden alle plasmabasierten technischen Lösungen miteinander verglichen, die dem Autor bekannt sind.)

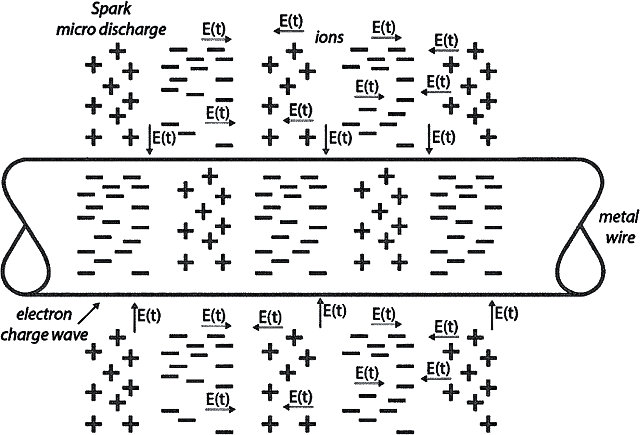

Wie zuvor erwähnt, finden sich in der Tabelle 1 zwei verdeckte Parameter, die von besonderer Bedeutung sind. Kommt bei der Elektrolyse eine Überspannung zum Einsatz, dann besteht auch die Möglichkeit, dass sich in der Nähe von lokalen Oberflächenspitzen winzige Funken bilden. Dies erweist sich als Falle, denn dieser verdeckte Parameter kann der Grund für den Erfolg oder den Misserfolg von Patterson, Meyer, Horvath und anderen gewesen sein.

| Erfinder | Elektrische Spannung | Wasserstoffisotop | Kathode | Ausbeute | Grenzwert nach Parkhomov? |

|---|---|---|---|---|---|

| Pons-Fleischmann | Gleichstrom < 10 V | D2O Wärme | Pd | COP < 50 % | nein |

| Patterson | Gleichstrom | H2O Wärme | Pd | COP > 50 % | nein |

| Meyer | Wechselstromimpulse | H2O Oxygas | Fe | COP > 50 % | nein |

| Horvath | Wechselstromimpulse | H2 Oxygas | Fe | COP >> 50 % | nein |

| Graneau | Wechselstromimpulse | H2O + D2O - Gemisch | C | COP > 50 % | ja |

| Ohmasa/Brown | Wechselstromimpulse | H2O + D2O | Cu | COP? | ja |

| Biologische Transmutation | Wechselstromimpulse | H2O | entfällt | ? | nein |

Keiner der oben aufgeführten Erfinder hatte bedacht, dass kleine Erhebungen auf der Kathode, welche auf die Herstellung und die Präparierung zurückzuführen sind, einen entscheidenden Faktor darstellen können. Kleine Funken um Erhebungen im Inneren von H2O-Blasen herum können zur Bildung von kondensierten Plasmoiden und damit zur Katalyse von Transmutationen führen, was jedoch im laufenden Betrieb nicht zu erkennen ist.

John Bockris hat warnend darauf hingewiesen, dass für die Transmutation und den Energieüberschuss ein Überpotenzial notwendig ist. Auch Giuliano Preparata hat die LENR-Gemeinde auf dem ICCF6 vor der Verwendung von gepulstem Strom gewarnt.

Niemand hat jedoch die Oberflächenbeschaffenheit oder die Zugfestigkeit als Einflussfaktor in Betracht gezogen, ebenso wenig die Duktilität oder die Sprödigkeit. Diese Vorgehensweise auf der Grundlage von „technischen Daten“ ist den führenden Forschern auf diesem Gebiet weitgehend unbekannt. Peter Hagelstein und Kollegen haben LENR beispielsweise als ein Phänomen bei Kathoden aus der Massenproduktion betrachtet, welches auf Phononenmodi basiert (WO2006055294). Und da frage ich mich, ob sie den in der Patentanmeldung beschriebenen Reaktor jemals gebaut haben. R. E. Godes hat einen eher praktischen Ansatz verfolgt (US20110122984), der ebenfalls in diese Richtung geht. Anscheinend hat er diesen schallgetriebenen Reaktor tatsächlich gebaut – allerdings hat er auch dafür gesorgt, dass in der Patentbeschreibung keine verwertbaren Daten erscheinen.

Die Handvoll Leute in der Kernforschung, die etwas über LENR gelernt haben, kennen nur den Pons-Fleischmann-Prozess. Über die letzten 30 Jahren ist es nur ein Forschungsgebiet geblieben, nicht aber die Traummaschine für grüne Energie – und das hat einen fundamentalen Grund. Der Prozess, bei dem es sich um Elektrochemie unterhalb der Siedetemperatur handelt, ist für eine wirtschaftliche Anwendung ungeeignet, ebenso wie die Heiße Fusion, obwohl ersterer ein weitaus besseres Sprungbrett darstellt. Die Frage einer spinbasierten Wasserstoffverteilung im Gitter stellt sich im Allgemeinen nicht. Der Einfluss von Ortho- und Parawasserstoff (Spinausrichtung) wird in LENR-bezogenen Abhandlungen nie thematisiert. (Einzelheiten siehe Teil 1.) Diese spinbasierten Merkmale wurden sowohl von der Physik als auch von der Biologie weitgehend außer Acht gelassen, obwohl ihre auffallend unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften bereits in den 1930er Jahren entdeckt wurden. So hat S. B. Chambers eine Methode erfunden, um diese getrennt voneinander zu produzieren (US6126794). Dieses Verfahren basiert auf gepulster Elektrolyse, ähnlich wie bei einigen LENR-Reaktoren von Stephen Horvath oder Stanley Meyer.

Es besteht ein markanter Unterschied zwischen LENR-Reaktoren und solchen Reaktoren, die mit fossilen Brennstoffen, der Kernspaltung oder der Heißen Fusion arbeiten. Bei letzteren handelt es sich um kontrollierte Kettenreaktionen (Heizkessel, Öfen, Verbrennungsanlagen, usw.)

Der fundamentale Unterschied zwischen Heißer und Kalter Fusion: die Katalyse

Die Physiker als die Konstrukteure der Reaktoren für die Heiße Fusion (und das gilt sowohl für den Trägheits- als auch für den magnetischen Einschluss) waren davon ausgegangen, dass die Fusion durch eine Kettenreaktion zustande kommen würde. Dies war für sie derart offensichtlich, dass sie die Katalyse nicht einmal in Erwägung gezogen haben. Vom Gegenteil waren sie nicht zu überzeugen. Folglich waren sie schon im ersten Schritt ihres Entwurfes ohne die Katalyse zum Scheitern verurteilt, und die restliche Arbeit bleibt eine ewige Qual.

Alle LENR-Reaktoren weisen ein gemeinsames Merkmal auf: Sie beruhen auf katalytischen Effekten. Das bedeutet, dass ein LENR-Reaktor eher einem Gärtank, wie zum Beispiel dem in einer Brauerei, ähnelt als einem mit Öl oder Gas befeuerten Heizkessel. Die Prinzipien der Mikrobiologie (Enzyme) haben für uns eine größere Relevanz als jene der auf einer Kettenreaktion basierenden klassischen Energietechnik. Zwischen diesen Auffassungen liegen Welten, die nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Das ist der Grund dafür, dass alle Reaktoren der Heißen Fusion auf ewig versagen werden, ganz gleich, in welchem Maße man das einschließende Magnetfeld oder die Symmetrie der Pelletkompression erhöhen wird. Ein von Grund auf fehlerhaftes Konstruktionskonzept lässt sich nicht durch eine geeignete Technik oder durch verbesserte Parameter korrigieren. Die Natur verfügt über ein ganzes Arsenal an Plasmainstabilitäten. Es wird stets eine neue auftauchen, die nicht zu erwarten war.

Die Tatsache, dass eine Wasserstoffbombe funktioniert, hat nichts mit kontrollierter Fusion zu tun, denn bei der Wasserstoffbombe handelt es sich nicht um einen kontrollierten Prozess. Wie im Teil 2 zu den Mechanismen der Sterne gezeigt wurde, findet in der Natur überhaupt keine kontrollierte heiße Fusion statt.

Im Prinzip wäre es möglich, Alkohol direkt aus Wasserstoff und Kohlenstoff herzustellen, allerdings dürfte dies sehr aufwändig und kostspielig sein. So lässt sich anorganischer Alkohol mit Hilfe von Entladungsplasmen herstellen, allerdings zu einem horrenden Preis. In der Praxis werden alle Arten von Alkohol auf organische Weise hergestellt, mit Hefe als Katalysator.

Die Kunst der Konstruktion von LENR-Reaktoren beginnt mit der Auswahl und der Weiterentwicklung katalytischer Phänomene. Glücklicherweise gibt es davon eine ganze Handvoll, wie sie in den Teilen 1, 2, 3 und 4 (der Neutrinofluss) gezeigt werden.

Drei unterschiedliche Facetten der LENR-Katalyse

Im Folgenden werden drei Hauptgruppen von katalytischen Prozessen beschrieben:

- Die neutronenkatalysierte Fusion in einem Gitter: Metallgitterschwingungen, welche durch die Rissbildung infolge der Diffusion oder Korrosion von Wasserstoff verursacht werden, führen zu einer Kernspaltung. Durch die Spaltung werden Neutronen freigesetzt, die an der Fusion teilnehmen.

- Rotierender aufgeladener Staub, der als Katalysator fungiert: Bei der Staubfusion verursachen rotierende aufgeladene Teilchen elektrische, magnetische und Spin-Felder, die dann als Katalysatoren wirken. (Siehe Teil 2.)

- Kondensierte Plasmoide und Plasmonen, die als Katalysator fungieren: Eine durch Quasiteilchen katalysierte Fusion, die sich durch die Kombination von Oberflächenplasmonen und kondensierten Plasmoiden auszeichnet. (Letztere sind der Lehrbuchphysik nicht bekannt.) Diese bilden sich ausschließlich in transienten Plasmamikroentladungen, einem kaum erforschten Bereich der Plasmaphysik. (Siehe die Teile 1, 2 und 3.)

Worin bestehen von nun an unsere stillschweigenden Annahmen? Einige von ihnen lauten: Die Energie und die elektrische Ladung bleiben auch dann erhalten, wenn der Drehimpuls und der lineare Impuls sich aufgrund der Wechselwirkung mit dem Äther geringfügig ändern.

Ein eindringlicher Warnhinweis an die Leser: Die drei oben aufgeführten katalytischen Fusionsprozesse erfordern mehr an Erfahrung und Know-how, als dies bei der Konstruktion von Reaktoren für die Heiße Fusion (basierend auf der Lehrbuchphysik) der Fall ist. In diesem Bereich treten mehrstufige nichtlineare Phänomene auf, die eine mathematische Simulation praktisch unmöglich machen.

Mehrere LENR-Reaktoren haben bereits die Zündung und eine selbsterhaltende Energieerzeugung erreicht, aber keiner von denen der Heißen Fusion. Im Laufe des letzten Jahrhunderts ist das gesamte Know-how zu den besten katalytischen LENR-Reaktoren verloren gegangen. Deshalb ist es so schwierig, diese alten Reaktoren zu rekonstruieren.

Bevor wir beginnen, hier noch eine eindringliche persönliche Anmerkung: Den Anstoß zu diesem Artikel gab dem Autor seine 30-jährige experimentelle Erfahrung mit allen wichtigen LENR-Reaktortypen:

- der Gitterfusion im elektrochemischen Schwebebettreaktor vom Typ Patterson und den Unterwasser-Funkenbogenreaktoren.

- den Staubfusionsreaktoren, wie in mehreren IE-Veröffentlichungen beschrieben.

- den quasiteilchengetriebenen LENR-Reaktoren, wie die von Correa, Chernetzky oder die frühen (zu frühen) Versuche im Rahmen der Moray-Tesla-Experimente.

Ich habe 20 Jahre mit der Forschung im Bereich der Druckwasserreaktoren (DWR) verbracht. Die in diesem Aufsatz zusammengefasste Beurteilung beruht auf meinen persönlichen Erfahrungen. Andere Forscher mögen zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Zunächst habe ich etwa 20 Jahre damit verbracht, in Vergessenheit geratene Patente zu studieren und auszuwählen und sonderbare Erfindungen ausfindig zu machen. Diese Arbeiten sind in drei Bänden in ungarischer Sprache erschienen.

Praktische Anwendungen

Für LENR-Reaktoren ergeben sich drei große technische Anwendungsbereiche:

- Die Wärmeerzeugung durch Fusion von Wasserstoff und schwerem Wasserstoff.

- Die Transmutation von leichten in schwere Elemente (Staubfusion, Alchemie, biologische Transmutation).

- Erzeugung von elektrischer, chemischer und mechanischer Energie mittels Wasserstofffusion.

Zwischen den Anwendungen bestehen keine strengen Abgrenzungen. So können Geräte für die Stromerzeugung oder auch Transmutationsreaktoren als Nebenprodukt eine gewisse Menge an Wärme erzeugen. Darüber hinaus können die drei verschiedenen physikalischen LENR-Mechanismen, die zuvor besprochen wurden, auch in Kombination zum Einsatz kommen.

Wärmeerzeugung

Der elektrochemische Reaktor von Pons-Fleischmann (P–F) zeigt ebenso wie andere auch, dass es verschiedene Prozesse gibt, die zur Wärmeerzeugung beitragen können. Es handelt sich also um eine Vielzahl von Effekten und nicht um ein einstufiges Phänomen.

George Miley hat die Kügelchen aus der Patterson-Zelle analysiert und eine Vielzahl von Transmutationen festgestellt. Wie bereits dargelegt, mangelt es dieser Methode infolge der niedrigen Temperatur (eingeschränkt durch das Sieden des Elektrolyten) am erforderlichen Neutrinofluss, weswegen ihre Wärmeleistung (und damit ihre kommerzielle Eignung) zu vernachlässigen ist.

Es ist die unverrückbare persönliche Meinung dieses Autors, dass der auf der Elektrolyse basierende Entwicklungspfad eine „Sackgasse“ darstellt. In einigen Fällen, in denen der Elektrolyt bereits verdampft war und der elektrische Strom unterbrochen wurde, kam es zu einem unkontrollierbaren, sich selbst erhaltenden Effekt, der auch als „Heat after Death“ (die „Hitze nach dem Tod“) bezeichnet wird. Mit zunehmender Hitze im Kern kam es natürlich auch zu einem verstärkten Neutrinofluss. Dies könnte zu einer positiven Rückkopplung führen, welche wiederum das Schmelzen des Kerns zur Folge hat. Dies hätte als ein Warnsignal hinsichtlich der Bedeutung der Temperatur verstanden werden können, stieß aber auf taube Ohren.

Ein weiterer Sachverhalt, der viel schwieriger zu erkennen ist, betrifft den physikalischen und mechanischen Zustand des Kerns.

Edmund Storms vertrat zu Recht die Ansicht, dass sich in irgendeiner Weise Risse gebildet haben, die eine entscheidende, vielleicht sogar eine katalytische Rolle im Fusionsprozess gespielt haben. Dennoch hat er die Bedeutung übersehen, die der Gitterbeschleunigung zukommt.

Die Transmutationsprodukte haben deutlich gezeigt, dass es da einen Fusionsprozess gibt, in dem zumindest ein Proton zur Fusion gebracht wird. Dieser Prozess wurde durch den sogenannten „Parkhomovschen Flaschenhals“, also den erhöhten thermischen Neutrinostrom, begünstigt. (Siehe den Teil 4.)

Wie kommt es in der Gegenwart von thermischen Neutrinos zur Fusion von Protonen und Elektronen? Weil ihre Anwesenheit an und für sich zwar notwendig, aber eben nicht ausreichend ist. Andernfalls würden alle Wolframglühbirnen als Fusionsreaktoren fungieren, weil sich aufgrund der Diffusion von Wasser durch das Birnenglas hindurch immer einige Protonen im Inneren der Birne befinden!

Es ist davon auszugehen, dass dieser Prozess durch Gitterschwingungen in Form von Ladungswellen oder Oberflächenpolaritonen unterstützt und katalysiert wird. Peter Hagelstein, Mitchell Swartz und andere haben hinter LENR eben diese Gitterschwingungen vermutet, die Umsetzung aber der Natur überlassen.

Elektrochemische Zellen des Typs Pons-Fleischmann

Der Pons-Fleischmann-Prozess umfasst beide Facetten von LENR: die Kernspaltung als auch die Kernfusion.

Die Kernspaltung resultiert aus der Spaltung von Palladium infolge der Diffusion von Wasserstoff in das Kristallgitter. Carpinteri und seine Mitarbeiter[2] haben nachgewiesen, dass die Rissbildung in beliebigen Festkörpern, egal ob amorph oder kristallin, zu äußerst hochfrequenten mechanischen Gitterschwingungen führt, welche ihrerseits eine Kernspaltung bewirken. Dies überrascht, wirkt kontraintiutiv und findet kaum Akzeptanz – stützt sich jedoch auf handfeste experimentelle Beweise. Allerdings finden sich nirgendwo bei LENR mächtige hydraulische Pressen. Wie also gelingt es den Gitterschwingungen, die Kernspaltung eines stabilen Kerns auszulösen, dessen Massenzahl weit unter der des Urans liegt?

Man kann vermuten, dass dies auf die Anregung des Vakuumspektrums durch extrem hohe Beschleunigungen zurückzuführen ist, wie sie von der Spaltung hervorgerufen werden. Pons und Fleischmann und nahezu alle anderen Forscher waren davon ausgegangen, dass sich die Deuteriumkerne im Palladiumgitter so nahe kommen, dass sie bereit waren zu fusionieren. Das Gitter diente gegenüber der Coulombschen Ladung somit als Abschirmung. Man ging davon aus, dass das Beladungsverhältnis des Deuteriums erst einen hohen Schwellenwert von 0,9 erreichen müsse, verbunden mit einer Phasenänderung des Gitters, ehe es zur Fusion kommen könne. Aus diesem Grund zog man die gleichmäßige elektrochemische Beladung einer Gas-(Plasma-)Beladung vor. Dieser dem Physiklehrbuch entnommene einstufige Prozess hat sich als falsch und als zu einfach erwiesen. Alle Experimente, die auf diesem einfachen Modell basierten, schlugen fehl. Dieser Fehlschlag hat die Skeptiker dazu veranlasst, die Existenz von LENR zu bestreiten. Der Großteil des experimentellen Know-hows geht jedoch auf diesen elektrochemischen Prozess zurück. Die Prozesse im transienten Plasma und im heißen Brennstoff wurden erst später untersucht. Durch die Spaltung werden Neutronen freigesetzt, die als Katalysatoren fungieren. Dieses Modell führt darüber hinaus zu weiteren Konsequenzen.

Das ursprüngliche Experiment von Pons und Fleischmann mit Kathoden von der Stange bot für diesen Prozess, bei dem es zu hohen Schwingungsamplituden kommen kann, eine zu geringe Oberfläche. Das Material im Inneren der massiven Pd-Kathode, einem Massenmetall, dämpft die Amplitude der Schwingung.

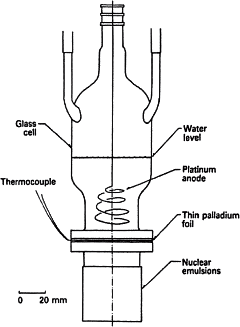

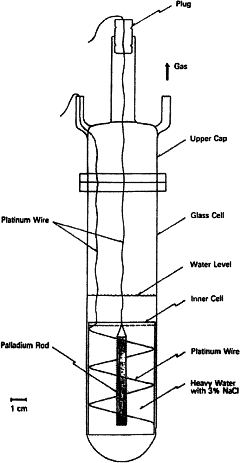

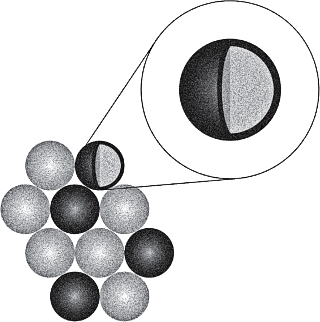

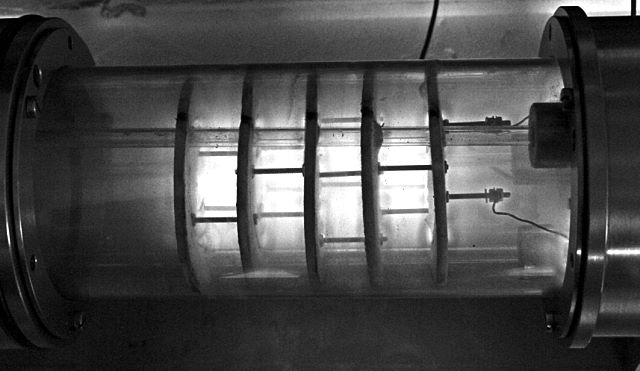

Für dieses Problem existieren geeignete Konstruktionslösungen: Man benötigt dafür eine große Oberfläche und eine dünnschichtige Kathode, z. B. in Form einer Kieselgurkathode aus lose zusammenhängenden kleinen Kugeln. Der Kiesel und die Kunststoffkugeln sind von einer mikrometerdicken Palladiumschicht bedeckt, welche durch eine flexiblere Nickelbeschichtung geschützt wird. Die Kathode wird mit einer gepulsten Hochspannung betrieben. Die Abbildungen 2a bis 2c bieten einen Vergleich der verschiedenen Zellkonstruktionen. Für Forschungszwecke ist die Folienkathode am besten geeignet (Abbildung 2a), im Unterschied zur Massenkathode (Abbildung 2b). Für praktische Anwendungen eignet sich der „Pebble-bed“-Reaktor von Patterson (Abbildung 2c) am besten.

Matsumotos Konstruktion einer dünnen Folienkathode.

Durch die Folie hindurch findet ein Wasserstofffluss statt.

Hervorragend geeignet für Forschungszwecke.

Die klassische Pons-Fleischmann-Anordnung

mit der massiven Palladiumkathode in der Mitte.

Der Wasserstoff-/Protonenfluss ist anfangs hoch.

Ein hohes Beladungsverhältnis lässt sich nur schwer erreichen.

Der Patterson-Kugelkathodenreaktor.

Er verfügt über eine sehr große Kathodenoberfläche,

und die Palladiumschicht unter der äußeren Nickelschicht

kann sehr leicht in Sättigung gebracht werden.

Der Deuterium- oder Wasserstoffdiffusionsfluss wird durch die Veränderung des Stromflusses wie in Abbildung 2a geregelt.

Die Dünnschicht-Patterson-Zelle

Ein herausragendes Merkmal der Patterson-Zelle (Abbildung 2c) besteht darin, dass anstelle von schwerem Wasser als Elektrolyt nur destilliertes Wasser und eine Salzlösung aus LiCO3 vorgesehen sind. Der Autor verfügt mit diesem Gerät über praktische Erfahrungen. Die Aufbringung der mikrometerdicken Kathodenschicht war recht einfach (es wird empfohlen, sie aufzudampfen oder galvanisch abzuscheiden). Als Pellets dienten Schaumstoffkugeln mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie wurden zuerst mit Graphit und dann mit Kupfer beschichtet. Die Palladiumschichten waren alle äußerst dünn, etwa 1 μm. Abschließend wurden sie mit einer ebenso dünnen Nickelschicht überzogen, durch die der Wasserstoff diffundieren kann, obwohl es sich um eine zusammenhängende Schicht handelt. Mit dieser Zelle gab es zahlreiche Probleme. Jede Verunreinigung des Elektrolyten führt dazu, dass die Kathodenoberfläche mit einer isolierenden Schicht überzogen wird, was die Elektrolyse und somit die Einlagerung von Wasserstoff in das Kristallgitter unterbindet. Die Beschichtung ist abhängig von der physikalischen Steifigkeit der Palladiumschicht. Je steifer die Schicht ist, umso anfälliger ist sie für die Bildung von Rissen, was zu Vibrationen und somit zum Auftreten von Kernspaltungen führt. Es hat sich als schwierig erwiesen, unter der Ni-Beschichtung eine qualitativ gleichwertige Pd-Abscheidung zu erzielen. Die Qualität unserer drei Chargen wich ohne ersichtlichen Grund stark voneinander ab. Offenbar erfordert die Anwendung der Dünnschichttechnik extreme Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Selbst Patterson ist in diese Falle getappt. Die erste, jahrzehntealte Charge seiner katalytischen Palladiumkugeln funktionierte recht zuverlässig und erfolgreich. Als ihm diese dann ausgingen, war er trotz größter Bemühungen nicht in der Lage, sie zu reproduzieren.

Die Herstellung dieser Kugeln erwies sich als eine echte Herausforderung. Aus diesem Grund haben wir diesen Zweig der Forschung recht früh aufgegeben. Für einige wenige Stunden wurde ein Wärmeüberschuss von lediglich 50 bis 80 % gemessen. Danach nahm der Überschuss aufgrund von Oberflächenverunreinigungen ab. Verantwortlich haben wir dafür jene Verunreinigungen gemacht, die sich auf dem Kiesel und dem LiCO3 abgelagert haben.

Die Entwicklung einer Patterson-Zelle mit einer großen Oberfläche (Patent US5372688) stellte für die LENR-Gemeinde eine Überraschung dar. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte niemand an der Notwendigkeit der Verwendung von Deuterium (schwerem Wasser) gezweifelt und auch nicht an der notwendigen Palladiumkathode – basierte doch alles auf der Pons-Fleischmann-Zelle. Dies liefert die Antwort auf Nagels dritte Frage, ob denn die Protonen und Deuteronen in einigen wärmeerzeugenden Experimenten gegeneinander ausgetauscht werden könnten. Tatsächlich ist es möglich, die Kalte Fusion unter Verwendung von leichtem Wasser zu realisieren, da sich die Diffusion von Wasserstoff und damit die Rissbildung im Gitter bei dünnen Schichten als effizient erweisen kann. In diesem Fall ist der Großteil der Wärmeerzeugung auf die Kernspaltung sowie auf die Reaktion der Neutronen mit dem Palladium- und dem Nickelgitter zurückzuführen. Die Wasserstoffdiffusion durch die dünnen Metallkathodenschichten hindurch in die Kunststoffkugeln der Patterson-Kathode hinein verlief kontinuierlich. Auf diese Weise wurde das gesamte Volumen des Metalls ausgenutzt.

Die Mikrokristallzelle von Arata und Zhang

Auf der ICCF-6 (Lake Toya, Japan) präsentierte Patterson seine Ergebnisse unter Verwendung eines Leichtwasserelektrolyten und einer Dünnschichtkathode. Auf der gleichen Tagung stellten Arata und Zhang einen anderen Forschungsansatz vor: die Verwendung von Hochdruckdeuterium (200 bar) und Pd-Nanopartikeln sowie einen anderen Typ von Festbettreaktoren. Entdeckt hatten sie diesen bemerkenswerten Effekt bereits vor der Veröffentlichung des Pons-Fleischmann-Effekts (1999)[3]. Dabei verwendeten sie Deuterium sowie die Elektrolyse, wobei die Kathode aus einem Verbundwerkstoff aus Mikropartikeln und DS-Kathoden bestand. Dabei stellten sie eine kontinuierliche Wärmeerzeugung fest, ohne dass Energie zugeführt werden musste, so eine Art von „Hitze nach dem Tod“-Effekt. Ein solcher Effekt wurde nicht allzu oft beobachtet, wohl aber von Tadahiko Mizuno, Kitamura und seinen Mitarbeitern.

Heute ist klar, dass Reaktoren, die auf der Elektrolyse basieren, infolge ihres unberechenbaren Verhaltens und ihres geringen Wirkungsgrades in wirtschaftlicher Hinsicht niemals rentabel betrieben werden können. Es war damals nicht bekannt und wird auch heute noch nicht allgemein akzeptiert, dass der wesentliche Anfangseffekt in der Diffusion des Wasserstoffs in das Metallgitter besteht sowie in der daraus resultierenden Versprödung und den Schwingungen des Gitters. Eine Kernspaltung als LENR-Prozess wurde nicht in Betracht gezogen, sondern ausschließlich die Kernfusion. Daher schied Wasserstoff oder Protium als Fusionsreagenz von vornherein aus.

Leichtes Wasser kam nur in Kontrolltests zum Einsatz, und Spurenelemente aus Fusion und Spaltung wurden weder gesucht noch getestet. Erst Jahrzehnte später hat Storms diesen Fehler zugegeben.

In diesem Zusammenhang empfehle ich nachdrücklich die Lektüre der Rezension von J. P. Biberian aus dem Jahr 2009.[4] (Im selben Buch findet sich auch ein Kapitel von Mahadeva Srinivasan, das ebenfalls von großer Bedeutung ist.[5]) Biberian hat es klar zum Ausdruck gebracht: „Die Verwendung der Gasphase anstelle des ursprünglichen elektrochemischen Systems eröffnet diesem Fachgebiet zweifellos die Zukunft … Diese Methode bietet viele Vorteile … Es bestehen keine Betriebseinschränkungen mehr hinsichtlich niedriger Temperaturen, wie dies bei der Elektrolyse mit Wasser der Fall ist … Die Gasphase stellt eine viel sauberere Betriebsumgebung dar und ermöglicht eine bessere Beherrschung der Materialien …“

Für die Forschung bleibt das kostspielige Palladium-Deuterium-System weiterhin interessant, eignet sich jedoch kaum für Geräte im praktischen Einsatz. Biberian merkte dazu an: „Ich halte die Kombination aus Nickel und Wasserstoff für das interessanteste System.“

In den Berichten von Biberian und Srinivasan wird der LENR-Mechanismus zwar beschrieben, dabei aber nicht präzise definiert. Es handelt sich hierbei um die folgenden Schritte:

1. Das Metallgitter (Pd bei niedriger Temperatur, Ti oder Ni bei höherer Temperatur) wird mit Wasserstoff oder Deuterium beladen, welches dann in das Gitter diffundiert. Es handelt sich dabei um einen langsamen Prozess, weshalb die große Oberfläche von Patterson oder der Mikronanodust von Arata und Zhang der P-F-Zelle überlegen sind. Ni oder Ti (und vielleicht auch Fe) können nicht bei Raumtemperatur beladen werden, da bei ihnen die Diffusion in das Gitter vernachlässigbar ist.

2. Infolge des Phasenübergangs bei der Diffusion des Wasserstoffs in das Metallgitter kommt es zu einem Aufquellen (und damit zu einer Verformung) des Gitters, was zur Entstehung von Mikrorissen führt. Vorausgegangene Kaltverformungen, durch die sich mechanische Eigenspannungen aufgebaut haben, bilden einen wichtigen „verdeckten“ Parameter, der jedoch nicht erfassbar ist. Schon allein dieser Faktor kann für das berüchtigte Problem der Nichtwiederholbarkeit verantwortlich sein. Die Rissbildung im Gitter ist für Wasserstoff und Deuterium dieselbe, so dass beide bis hierhin vertauschbar sind (Nagels dritte Frage). Die durch die Spaltung freigesetzten Neutronen wechselwirken eher mit dem Deuterium als mit dem Wasserstoff, weswegen das Deuterium mehr Wärme abgibt.

3. Kommt es zu einer Verringerung des Außendrucks, diffundiert der Wasserstoff bzw. das Deuterium schlagartig aus dem Gitter. Dieser Prozess verläuft deutlich schneller als die Beladung. Dies führt wiederum zu einer größeren mechanischen Spannung und verursacht in einem nichtlinearen Rissbildungsprozess lokale mechanische Gitterschwingungen. Auf diese Weise entstehen lokale „Hotspots“, d. h. kernaktive Stellen, an denen LENR auf intensive Weise abläuft.

4. Die Gitterschwingungen ihrerseits zertrümmern aufgrund der extrem hohen Frequenzen und Beschleunigungen (in der Größenordnung von THz) die Kerne, die wiederum den sie umgebenden Äther anregen. Die hohe Beschleunigung und somit die viel stärkeren Vakuumfluktuationen führen zum Zerreißen von Kernen, die bis dahin stabil waren. Dieser Effekt findet sich in keinem Physiklehrbuch, doch der Äther besitzt genau diese sonderbare Eigenschaft. (Siehe Teil 4.) Wie kommt er zustande? Welcher Mechanismus wird dahinter vermutet? Wie bereits erwähnt, verschiebt sich durch die Beschleunigung des Gitters das Spektrum der Vakuumfluktuation. Dieser Effekt der Veränderung des Vakuumspektrums wurde von Hawking für Schwarze Löcher und von Davies und Unruh für beschleunigte Systeme beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Abweichung von der „üblichen“ kubischen Form – das unsichtbare Spektrum der Vakuumfluktuation erscheint nur bei extremen Beschleunigungen, also nur im Zuge der Rissbildung, die aus der Beladung des Gitters resultiert. (Auch Timothy Boyer hat festgestellt, dass sich das Spektrum der Vakuumschwingungen durch die Beschleunigung verändert).

5. Zuvor stabile Kerne werden bei stärkeren Vakuumschwankungen instabil und zerfallen in Fragmente. Es handelt sich hierbei um eine Kerninstabilität, die durch mechanische Spannungen hervorgerufen wird. Die Italiener bezeichnen dies als piezonuklearen Effekt, die Russen als Mechanofusion. Biberian hat dazu zahlreiche unabhängige, aber in Vergessenheit geratene Beobachtungen zusammengetragen. Durch die Rissbildung im Gitter zerfallen Kerne unter Freisetzung niederenergetischer Neutronen. Hervorgerufen wird diese mechanische Belastung des Gitters in der Regel durch mechanische Schläge, Temperaturschwankungen und Entladungen. Die Energiefreisetzung ist folglich eine Funktion der Sprödigkeit des Gitters. Ein weiches Gitter – wie etwa Kupfer, Blei oder Aluminium – ist selbst dann völlig unbrauchbar, wenn Wasserstoff in das Gitter diffundiert. Ihre spröden Legierungen sind jedoch mögliche Kandidaten. (Anmerkung: Roheisen ist sehr spröde, rostfreier Stahl dagegen ist ärgerlicherweise dehnbar.) Ein durch Diffusion und Risse verursachter LENR-Prozess weist somit nur eine begrenzte Laufzeit auf: Es werden nur solange Neutronen freigesetzt, wie genügend Material für die Rissbildung zur Verfügung steht. Es handelt sich dabei um eine unregelmäßige Zeitskala, die nicht vorhersehbar ist. Nach der Sättigung kommt es zu einem Anschwellen des Gitters. Dennoch kann eine kontinuierliche Rissbildung nicht über Jahre hinweg aufrechterhalten werden. Und genau darin liegt der Engpass bei LENR-Reaktoren, die über Diffusion betrieben werden.

6. Die Neutronen, die im Zuge des oben beschriebenen LENR-Spaltungsprozesses freigesetzt werden, sind an der Fusion auch dadurch beteiligt, dass sie zur Bildung von Deuterium und Tritium führen, sofern es sich bei dem absorbierten Gas um Wasserstoff bzw. Deuterium handelt. Dieser Prozess ist schon recht ungewöhnlich. Die meisten der freigesetzten Neutronen werden von den benachbarten Kernen eingefangen, und nur wenige können dem Gitter entkommen. Nach Srinivasans Schätzungen liegt das Verhältnis von Neutronen zu Tritium bei etwa 10-7. Auf jeden Fall erfolgt ihre Freisetzung in unregelmäßigen Ausbrüchen, sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Die LENR-Aktivität endet jedoch schon nach einem kurzen Zeitraum, der als „Vergiftung“ bezeichnet wird. Dies weist darauf hin, welche Bedeutung dem Ausglühen des Gitters zukommt. LENR kommt zum Erliegen, wenn alle verfügbaren Spaltvolumina aufgebraucht sind.

Die Bedeutung der Existenz des Äthers (im Sinne einer Fernwirkung, wie von Parkhomov und Schnoll beschrieben) wurde bereits im Teil 4 dieser Abhandlung dargelegt. Jetzt erweitern wir sie einfach um die praktischen Anwendungen, die aus dem Davies-Unruh-Effekt resultieren. (Auch Hawking und Boyer haben diesen Effekt nachgewiesen.)

Die umfangreichsten experimentellen Untersuchungen zu Effekten der Neutronenemission im Zusammenhang mit der mechanischen Beanspruchung wurden von Carpinteri und anderen vorgenommen.[2] Srinivasan und andere haben die mit der Abschreckung im Zusammenhang stehenden nuklearen Effekte untersucht, die auftreten, wenn eine heiße dünne Palladiumfolie in kaltes flüssiges Deuterium eingetaucht wird. In den Probenfolien fanden sie Tritium. (Ein vergleichbares Beispiel ist die Herstellung von Metallglas.) Daneben gab es auch ein russisches Experiment, das auf die Relevanz von mechanischem Stress hindeutet. B. V. Derjaguin und später Andrei Lipson hatten damit begonnen, LiD- und D2O-Eis mit einem Stahlgeschoß zu beschießen. Vor dem Einschlag hatte das Stahlgeschoß eine Geschwindigkeit von etwa 200 m/s. Hinter den Proben befanden sich Neutronendetektoren mit einer geringen Leistungsfähigkeit. Die Testergebnisse haben eindeutig Neutronen oberhalb der Hintergrundstrahlung ausgewiesen. Sie nannten diesen Effekt „nukleare Mechanofusion“, während Carpinteri ihn als „piezonuklearen Effekt“ bezeichnete. Es wurden jedoch nicht die mechanischen Eigenschaften der Sprödigkeit untersucht, wie z. B. die Vickers-Härte usw. Dies ist nur für Oberflächen wie die von dünnen Folien möglich.

Takaaki Matsumoto hat genau das getan:[6] Er wechselte von der „klassischen“ Stabkathode hin zu einer dünnen Folie, wie in Abbildung 2a dargestellt. Eine Korrelation zwischen den mechanischen Eigenschaften der Folie und der zeitlichen Schwankung des Wasserstoff/Deuterium-Flusses durch diese hindurch wurde nicht untersucht. Der Druck unterhalb der Folie wurde nicht variiert, eine leider vertane Chance. Stattdessen fand er unterhalb der Pd-Folie kreisförmige Spuren von kondensierten Plasmoiden!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich nicht lohnt, LENR-Zellen zu entwickeln, die ausschließlich auf der Flüssigkeitselektrolyse basieren und mit unhandlichen Kathoden ausgestattet sind. Sie sind aufgrund ihrer niedrigen Arbeitstemperatur und ihres geringen Oberflächen/Volumen-Verhältnisses nur begrenzt geeignet. Eine intensive Rissbildung oder eine Gitterbeschleunigung lässt sich mit ihnen nicht erzielen. Wie die praktische Anwendung gezeigt hat, sind sie daher in ihrer jetzigen Form unbrauchbar.

Die „Heiße“ Kalte Fusion: Die Rossi-Parkhomov-Linie

Eine oder zwei Millionen °C gelten auf der Temperaturskala der Natur als heiß. Alles, was darunter liegt, ist bestenfalls warm. Der überwiegende Teil der sichtbaren Masse des Universums befindet sich in einem „warmen“ Plasmazustand. Kalte, feste Planeten und der interstellare Staub bilden da die Ausnahme, nicht aber die Regel. Alles, was unter dem Schmelzpunkt von Wolfram liegt, gilt zu Recht als „kalt“. Alle technischen Geräte, in denen ein Plasma oberhalb dieser Grenze eingeschlossen ist, sind teuer. In kommerzieller Hinsicht sind sie wertlos. Und jeder Versuch, sie als ein bahnbrechendes Gebiet darzustellen, stellt höchstgefährliche Propaganda dar. (Alle Ableger der Heißen Fusion, einschließlich Spheromaks, Stellaratoren, Trägheitseinschluss, Z-Maschinen, Fokusfusion und andere, gehören zu dieser Gruppe).

Auch unter den Geräten zur Kalten Fusion gibt es eine Kategorie, die als „heiß“ bezeichnet wird, da ihre Betriebstemperatur noch unter dem Riss- oder Schmelzpunkt hitzebeständiger keramischer Werkstoffe liegt, also bei unter 2000 °C.

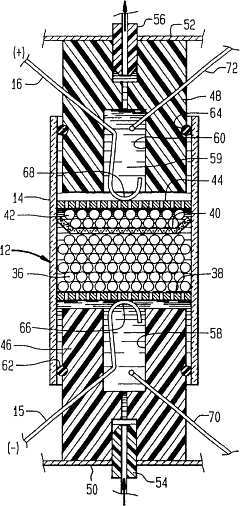

Piantelli, Celani, Rossi, Scaramuzzi und andere Italiener hatten diese „heiße“ Forschungsrichtung auf der Basis von Nickel eingeführt und wurden dann später von ausländischen Forschern unterstützt. Es gibt Argumente sowohl für als auch gegen diese Forschungsrichtung. Da die betreffenden Geräte bei einer Temperatur von 1000 °C oder darüber arbeiten (die sogenannte Parkhomov-Schwelle), wird hier ein wichtiger Engpass überwunden. Die wichtigste Erkenntnis aus der Konstruktion von Parkhomov besteht darin, dass das Bauelement, das der Erzeugung von Neutrinos dient, nämlich das Heizelement, vom Fusionskern getrennt werden kann. Im Hinblick auf die Konstruktion und den Betrieb hat dies den Vorteil, dass verschiedene Metalle als ohmscher Widerstand und andere wiederum als spaltbare Fusionslegierung geeignet sind.

Rossi hatte die Bedeutung dieser Trennung nicht erkannt, sondern einen anderen wichtigen Prozessschritt eingeführt, nämlich die katalytische Spaltung der Wasserstoffmoleküle, um auf diese Weise eine Unterstützung bei der Diffusion des Wasserstoffs in das Nickelgitter zu erlangen. Im Falle eines Plasmas wie dem einer Glimmentladung stehen Protonen und ionisierte Wasserstoffmoleküle in ausreichender Zahl zur Verfügung. Das bloße Erhitzen von Wasserstoff ist hingegen weniger effektiv, da hieraus nur ein sehr verdünntes Plasma entsteht. Bei normalem Atmosphärendruck oder darüber hinaus reicht es für eine Beladung des Gitters einfach nicht aus. (Siehe die Patente Rossi US20110005506 und Piantelli WO2010058288)

Der elektrisch beheizte Kern auf Nickelbasis liefert ausschließlich Wärmeenergie. Damit stehen sie in Konkurrenz mit Wärmepumpen, die über einen Wirkungsgrad von 500 % verfügen – vorausgesetzt, die Außentemperatur liegt über dem Gefrierpunkt.

Die Kosten für elektrische Energie liegen immer über den Kosten für Wärmeenergie (bezogen auf das gleiche Kilojoule).

Wie viel Energie wird bei der Spaltung von Ni, Pd oder Ti erzeugt? Sind es 1 % oder 99 %? Handelt es sich bei der Fusion durch freigesetzte Neutronen und Deuterium/Wasserstoff in Sachen Wärmeerzeugung um den dominierenden Effekt? Welcher Effekt ist für die Energieerzeugung ausschlaggebend? Die Spaltung oder die Fusion?

Bis zum heutigen Tag gibt es darauf keine eindeutige Antwort, denn bezüglich der Energiebilanz als auch der Analyse des Materialabbaus bzw. der Transmutation fehlt es an den notwendigen Testdaten.

Die fortwährende Zersetzung von Ni, Pd und Ti (und die daraus resultierende Spaltung in ihrer Funktion als Katalysator) durch die Zufuhr von Neutronen führt wahrscheinlich zu einer geringeren Wärmeerzeugung als durch die Fusion. Dies ist allerdings nur eine Vermutung.

Parkhomov geht von der folgenden Fusionsreaktion aus:

[math]p + ν + Ni^{60} + e^- \to {^4}He + {^{57}}Fe + 0.57 \, MeV,[/math]

also von einer Reaktion, an der ein Ni-Kern beteiligt ist. In Wirklichkeit stammt das Neutron aber aus der Spaltung eines anderen Ni-Kerns.

Die Fusionsreaktion [math]p + ν + Ni \to[/math] liefert jedoch weniger Energie als die Fusion zwischen leichten Kernen wie etwa: [math]H^2_1 + H^1_1 → H^3_1[/math] oder die Reaktionen vom Typ [math]n^0_1 + H^1_1 → H^1_2[/math]. Natürlich ist es dazu notwendig, thermische Neutronen zu erzeugen, und genau diese Reaktion bildet den Engpass und liefert somit den Schlüssel zur „kalten“ Kernfusion. Leider befindet man sich mit der Methode der „heißen“ Kalten Fusion nach Rossi und Parkhomov nicht auf diesem Weg, denn ihre Neutronenquelle verfügt nur über ein begrenztes Potenzial.

Es hat sich gezeigt, dass langsame (thermische) Neutronen bei LENR-Reaktionen als Katalysator wirksam werden. Sie sind in der Lage, jedes Nukleon mit thermischer Geschwindigkeit zu durchdringen. Tatsächlich reagieren ultrakalte Neutronen bereits mit dem nächstliegenden Atom (Widom-Larsen-Modell). Daher sind sie nicht nachweisbar. In einem beheizten, unter Atmosphärendruck stehenden und mit Wasserstoff beladenen System verlassen die Neutronen die sich aufspaltenden Kerne mit erhöhter Geschwindigkeit. Der Wirkungsquerschnitt ihrer Reaktionen ist kleiner, und sie sind weniger geneigt, mit Wasserstoffisotopen zu reagieren. Der Vorteil besteht nun darin, dass nur eine relativ geringe Vorbereitung dafür erforderlich ist, das Metallgitter zum Bersten zu bringen. Allerdings gibt es zu den mechanischen Eigenschaften spaltbarer Ni-Legierungen keine Testdaten für den Hochtemperaturbereich, die hier jedoch dringend benötigt werden.

Die grundlegenden Probleme bei der Konzeption der auf Rissen basierenden piezonuklearen Reaktionen umfassen zwei Aspekte:

a) Die Neutronen wechselwirken nicht ausnahmslos mit Protonen oder Deuteronen, sondern hauptsächlich mit den schwereren Atomkernen im Gitter. Bei diesen Reaktionen wird weniger Energie freigesetzt als bei der Fusion mit Deuterium.

b) Bei der Aufspaltung eines Gitters kann es sich nicht um einen stationären Vorgang handeln, und auch nicht um einen homogenen, gleichmäßigen Prozess über das gesamte Gitter hinweg. Weder die Physik noch die Konstruktion dieser Reaktoren sind bisher eingehend untersucht worden.

Alles in allem übertreffen die praktischen Möglichkeiten der „heißen“ Version der Kalten Fusion diejenigen der auf Elektrolyse basierenden Verfahren.

Damit befinden wir uns mitten in der Debatte: Welche Art von Reaktionswegen und welche Konstruktionsmethoden zur Kalten Fusion führen zu den wirtschaftlichsten Lösungen?

Die Pfade der Transmutationen

Alle LENR-Prozesse beruhen auf der Transmutation, so wie die Kernspaltung und die Kernfusion. Sowohl bei der Kernspaltung als auch bei der Kernfusion finden Transmutationen statt. An dieser Stelle soll jetzt nicht näher auf die durch Gitterrisse und Vibrationen ausgelöste Spaltung eingegangen werden. (Leider verfügen die meisten Forscher auf diesem Gebiet entweder über keinerlei Kenntnisse zu dieser Form der Spaltung oder sie schließen diese Möglichkeit von vornherein aus.)

Ab hier begeben wir uns auf unerforschtes LENR-Terrain, auf dem Theorien, Testergebnisse und Innovationen nur sporadisch vorzufinden sind. Bevor wir uns mit diesen Reaktoren befassen, seien einige allgemeine Bemerkungen erlaubt.

Die Fusion kommt durch folgende Verfahren zustande (nach bestem Wissen des Autors):

- Erzeugung ultrakalter, langsamer Neutronen durch Ladungswellen (resonante Plasmon-Polariton-Wellen). Dieser Prozess erfordert die Zufuhr von Energie, die sich jedoch in späteren Schritten in einen Nettogewinn umkehrt, wobei Deuterium und Tritium erzeugt werden. Diese Ladungswellen werden als Quasiteilchen betrachtet, wenn auch als sehr kurzlebige Teilchen. Siehe dazu den dreiteiligen Artikel des Autors in der Zeitschrift Infinite Energy.[7]

- Erzeugung von langlebigen, nahezu stabilen Quasiteilchen (auch bekannt unter den Bezeichnungen EVO, kondensierte Plasmoide, seltsame Strahlung). (Siehe dazu den Teil 1. Die Physik der kondensierten Plasmoide werden wir im Teil 5B näher behandeln).

Die kondensierten Plasmoide haben noch keinen Eingang in die Lehrbücher zur Plasmaphysik gefunden. Lediglich Von Engel[8] erwähnt in einem einzigen Satz seines Buches (Seite 109, dort in Abbildung 6.5) stabile Plasmawirbel: „Mit Hilfe einer Röhre … einer speziellen Art von Zündkerze … lässt sich ein toroidales Plasma (in Form eines Wirbel- oder Rauchrings) erzeugen.“ Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung für die koaxiale Hohlkathoden-Pulsentladung.

Man beachte, dass dieser Wirbel aus dem Plasma der positiven Säule gebildet wird und somit elektrisch neutral ist. Durch Rekombination verschwindet dieser außerdem recht schnell, anders als die kondensierten Plasmoide. Daher darf man diesen Vorgang in einer Patentanmeldung auch nicht als Katalysator für LENR bezeichnen.

Da sich die kondensierten Plasmoide heutzutage nicht in den Physiklehrbüchern wiederfinden, sind sie vom Standpunkt der Patentanmeldung aus gesehen schlichtweg nicht existent. Werden die kondensierten Plasmoide in einer Patentanmeldung ausdrücklich als Erklärung für den katalytischen LENR-Effekt angeführt, führt dies mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer Ablehnung. Diese Unwissenheit bedeutet das Aus für eine ganze Klasse von LENR-Geräten!

Es ist noch nicht erwiesen, dass ein durch Kavitation oder das Kollabieren von Blasen induziertes transientes Plasma die gleichen kondensierten Plasmoide hervorruft wie eine Mikroentladung, beispielsweise eine Korona. Dieser Forschungsbereich, die sogenannte Sonofusion, wurde von R. P. Taleyarkhan und anderen sowie von Roger Stringham ins Leben gerufen und zudem von Julian Schwinger befürwortet.

Die Erzeugung kondensierter Plasmoide mit Hilfe der Kavitation

Das Verfahren zur Erzeugung von Plasmoiden mittels Kavitation besitzt eine geringere Leistungsfähigkeit als die Funkenbildung. Dennoch lohnt es sich, hierauf näher einzugehen.

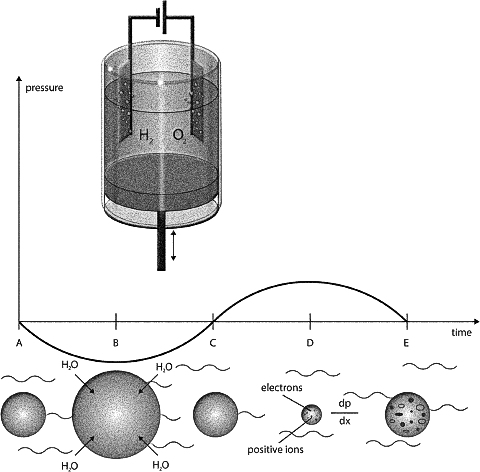

Das experimentelle Verfahren ist in Abbildung 3 (A-E) dargestellt. Im günstigsten Fall entstehen durch die Elektrolyse von Wasser Wasserstoffblasen (Deuteriumblasen), die unter einem oszillierenden Druck stehen. Es handelt sich bei diesem System nicht um die Elektrolysezelle nach Pons und Fleischmann, da deren Druck konstant ist. (Beide Systeme lassen sich jedoch in vorteilhafter Weise miteinander kombinieren, auch wenn dies bisher noch niemand versucht hat).

Die Abfolge der Ereignisse während des oszillierenden Drucks sieht folgendermaßen aus (siehe Abbildung):

(A) Die Wasserstoffblase nimmt ein bestimmtes kugelförmiges Volumen ein und befindet sich dabei in unmittelbarer Nähe der Kathode.

(B) Wenn der Umgebungsdruck der Blase sinkt, dehnt sie sich aus und Wasserdampf diffundiert in die Blase. Man beachte, dass die Blase selbst nicht stabil ist. Sie schwingt auch im Raum. Die Druckwellen werden durch eine vibrierende Platte (Ohmasa) oder durch einen piezoelektrischen Kristall (Suhas Ralka) erzeugt. Auf diese Weise erfährt die Blase sowohl eine räumliche als auch eine radiale (volumetrische) Oszillation.

(C) Die Wasserstoffblase erreicht wieder ihr ursprüngliches Volumen, ist jetzt aber mit Wasserdampf gesättigt.

(D) Der Umgebungsdruck wird erhöht, wodurch die Wasserstoff-/Dampfblase zunächst adiabatisch komprimiert und dann überhitzt wird und schließlich ein Plasma entsteht.

Aufgrund eines räumlichen Druckunterschieds kommt es zur Aufspaltung in Ionen und leichtere Elektronen, so dass sich ein elektrischer Gradient bildet. Da es sich hierbei um eine kurzzeitige Übergangsphase handelt, kommt es zur Erzeugung eines Spinfeldes mit [math]rot \, S(t) ≈ ∂E(t,r)/∂t[/math].

Das Plasma wird zu einem kondensierten Plasmoid von toroidaler Form komprimiert, und zwar durch den gleichen Prozess, wie er im Teil 1 für die Funkenbildung beschrieben wurde. Die bevorzugte Frequenz der Druckschwingung liegt in einem Bereich von 50 bis 500 kHz.

Durchläuft eine Blase mehrere Druckzyklen, kann es im Gas zur Ansammlung von Plasmoiden kommen, die dann auch in das Wasser diffundieren können. Dort können sie als Katalysator für Transmutationen wirksam werden, wie sie von Ohmasa und Brown beobachtet wurden.

(E) Die Blase erreicht wieder ihr ursprüngliches Volumen. Erlaubt man ihr, die Flüssigkeit zu verlassen, so füllt sich das Gas mit katalytischen Plasmoiden. Bei der Verbrennung dieses Sauerstoffgases entsteht eine kühle Flamme. Dabei reagiert es mit Metallen, und es kommt in signifikantem Umfang zu Transmutationen.

Der Prozess könnte auch ohne Wasserstoffblasen, sondern nur mit Dampfblasen vonstatten gehen, wobei sich diese dann ebenfalls in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten würden. Dieser Prozess hat allerdings eine geringere Wirtschaftlichkeit, da der Sauerstoff bei der Bildung von kondensierten Plasmoiden von geringerem Nutzen ist.

Um die im Teil 2 dargestellte Coulombbarriere überwinden zu können, müssen die Spinfelder und die elektrischen Felder gleichzeitig vorhanden sein. Auch die Transmutation schwerer Kerne, die ebenfalls als Katalysator gilt, erfordert ein Magnetfeld. Obwohl der „Hyperraumsprung“ eine weit hergeholte Annahme zu sein scheint, deuten die Hutchinson-Experimente darauf hin, dass zwischen ihnen ein kausaler Zusammenhang besteht. Lokale Hyperraumsprünge von atomarer Größenordnung scheinen die (unerwünschte) Bedingung für die Fusion darzustellen. (Anders lässt sich die Fusion massereicher Kerne ohne das Auftreten einer nennenswerten Menge an Röntgenstrahlung kaum erklären.) Dieses zweifache Problem wurde bereits im Teil 3 diskutiert.

Das war hoffentlich alles, was an Hintergrundwissen in Bezug auf Physik erforderlich ist, um LENR-Erfindungen und die praktischen Anwendungen der oben genannten Mechanismen zu erklären. Dieses Hintergrundwissen geht weit über das hinaus, was Lehrbücher der klassischen wie auch der Quantenphysik heutzutage vermitteln können.

Die Rezensionen zu LENR-Reaktoren und deren Verfahren haben uns bis an diesen Punkt geführt. Auch Eugene Mallove (Fire from Ice), Charles Beaudette (Excess Heat), J. P. Biberian (Fusion in All Its Forms), Steven Krivit (Fusion Fiasco), Edmund Storms (The Explanation of LENR) und Tadahiko Mizuno (Nuclear Transmutation) können uns nicht über diesen Punkt hinaus weiterführen. Ab hier befinden wir uns auf unerforschtem Terrain.

Die Erhaltung der Masse und der Energie sowie des Dreh- und des linearen Impulses werden als weiterhin gültig angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass magnetische Ladungen in Form von Quasiteilchen auftreten, ebenso wie die magnetischen Ströme, wie sie im Teil 1 behandelt wurden.

Der wärmeproduzierende LENR-Reaktor des Suhas Ralka

Dieses Verfahren der Wärmeerzeugung besteht in der Kombination von zwei unterschiedlichen Mechanismen: einem staubbasierten und einem durch kondensierte Plasmoide angetriebenen. Dieser Prozess umfasst zwei aufeinanderfolgende Schritte:

1. Die Erzeugung einer möglichst großen Menge an kondensierten Plasmoiden in den aus Schwermetall bestehenden Brennstoffkörnern. Als Nebeneffekt kommt es in den Körnern zu einer Reihe von Transmutationen.

2. Werden die Brennstoffkörner in einer Entladungsröhre unter einer Wasserstoffatmosphäre platziert, erhält man zu den periodischen Entladungsimpulsen gleichzeitig noch Ultraschallimpulse in einer Größenordnung von 1 MHz. Das bedeutet, dass es zu einer Fusion von Wasserstoff zu Deuterium, Tritium und Helium kommt, sowie zu einer Fusion von Neutronen zu schweren Elementen und zu piezonuklearen Spaltreaktionen.

Der COP wurde für diesen technologisch anspruchsvollen Prozess, der schon heute kommerziell nutzbar ist, vom Erfinder mit einem Wert von rund 8 angegeben. Mit etwas Glück und Beharrlichkeit haben sich hier wieder alle Facetten von LENR eingefunden.

Zwei Besuchsreisen, die vom Martin Fleischmann Memorial Project (MFMP) mit dem Ziel der Durchführung unabhängiger Messungen finanziert wurden, sind jedoch beide gescheitert. (Der Leitartikel in der IE #135 ist diesen Besuchen gewidmet).

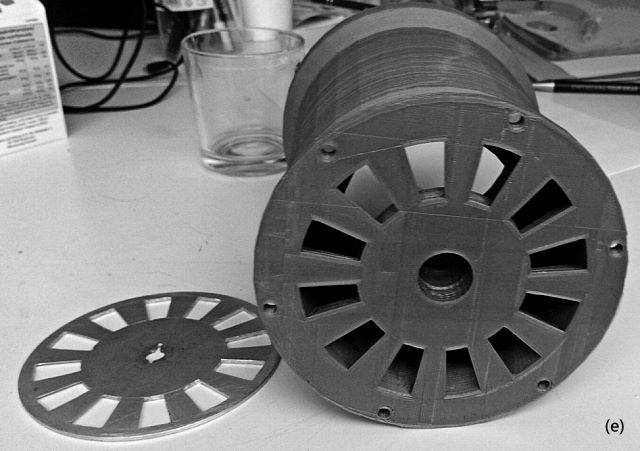

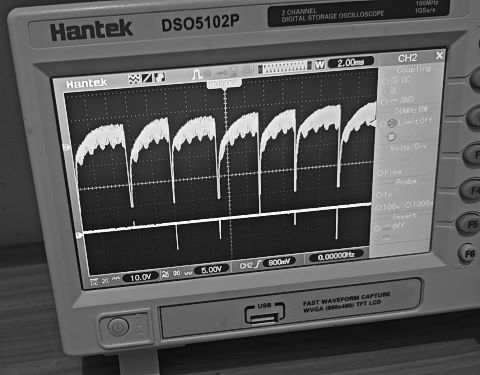

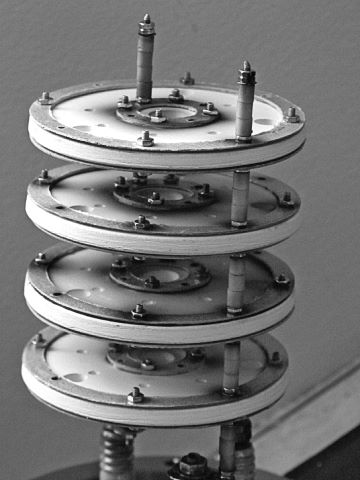

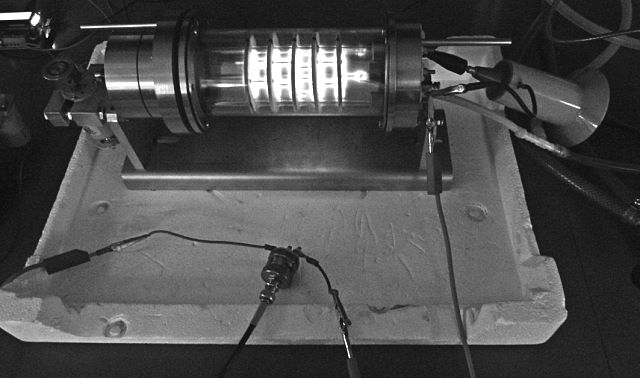

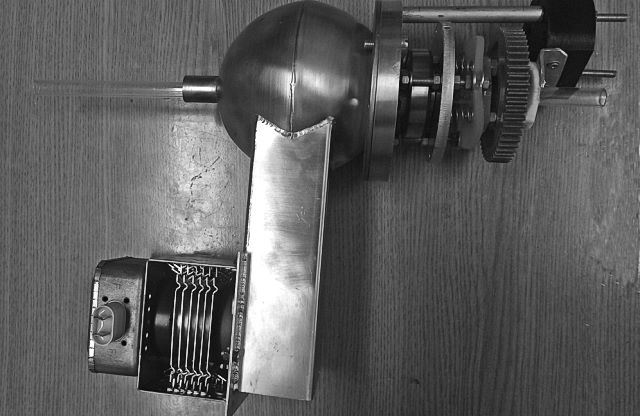

Das Neue an diesem Verfahren war die Aufbereitung des „Brennstoffs“, der aus Metallkörnern mit einer hohen Dichte bestand, vornehmlich aus Wolfram. Dazu wurden diese über Stunden in einem wässrigen Schlamm mit einem leistungsstarken dreistrahligen Ultraschallgerät bearbeitet. Der keramische Ultraschallgenerator arbeitete mit einer sehr hohen Frequenz, die bei etwa 1 MHz lag. (Siehe Abbildung 4.) Durch die Dissipation des Ultraschalls hat sich das Metallpulvergemisch erwärmt. Allerdings wurde die Temperatur nicht gemessen. Offensichtlich waren die Brennstoffkörner mit kondensierten Plasmoiden angefüllt, was offenbar auf die Kavitation zurückzuführen ist.

Suhas Ralka verfügte über lebenslange Erfahrungen im Umgang mit Ultraschallgeräten und war im Besitz von handelsüblichen Geräten mit schallleitenden Sonotroden, piezoelektrischen Keramikscheiben und entsprechenden Geräten zur Stromversorgung. Dieses beeindruckende technologische Know-how im Bereich der Ultraschalltechnologie hat er sich über viele Jahre erarbeitet.

Er hat diese Technik auf verschiedene Gemische und Materialien angewandt und ist, wie auf diesem Gebiet üblich, eher zufällig auf die Transmutation gestoßen.

Es stellt sich nun die Frage, wie es in den Wolframkörnern zur Transmutation kommen konnte, ohne dass eine Funkenentladung stattgefunden hat. Wie läuft die Ultraschallbehandlung des Brennstoffschlamms im Einzelnen ab?

Zunächst einmal verhält sich auch ein wässriger Schlamm bei Überhitzung infolge der hochamplitudige Schwingung wie eine Kavitationszone. Dies kann zur Bildung von kondensierten Plasmoiden führen, die so auf die gleiche Weise entstehen wie im Brown- oder im Ohmasa-Gas. Diese kondensierten „Wasserstoffkristalle“ wirken ebenfalls als Katalysatoren, genau wie die toroidalen kondensierten Plasmoide. Darüber hinaus können durch die Gitterschwingungen auch Neutronen erzeugt werden, die wiederum zur Bildung neutronenreicher, instabiler Isotope und „Polyneutronen“ sowie weiterer katalytischer Quasiteilchen führen. Den forschenden Geist erwartet auf diesem Gebiet eine reiche Belohnung!

Ralka hat diese Transmutation entdeckt, die Hunderte von anderen Ingenieuren, die sich mit Ultraschallanwendungen befassten, nicht erkannt haben oder sich einfach nicht trauten, darüber zu berichten. So etwas nennt man Serendipität, und diese hier ist von besonderer Bedeutung.

Robert Greenyer vom MFMP hat die Zusammensetzung des „Brennstoffs“ vor und nach der Ultraschallbehandlung analysiert und dabei erhebliche Unterschiede in der Materialzusammensetzung festgestellt, die auf die Transmutation zurückzuführen sind.

Ralka stieß auch auf einen ungewöhnlichen Nebeneffekt. Nachdem die Metallkörner des „Brennstoffs“ nach der Aufbereitung entfernt und in kleine Plastikflaschen gefüllt worden waren, zerfielen letztere schon nach wenigen Wochen. Offenbar hatte LENR auf langsame und „unheimliche“ Weise die Zusammensetzung der Plastikwände verändert.

Das Verfahren zur Wärmeerzeugung bestand einfach darin, die mit Metallpulver gesättigten „kristallinen Plasmoide“ in Röhren aus Aluminiumoxid zu platzieren und diese dann einer Wasserstoffatmosphäre auszusetzen. Der Rest ist bekannt (Staubfusion, besprochen im Teil 2), mit Ausnahme der ultraschallgetriebenen Gasentladung. Letztere ist von Nutzen, um den Katalysator (die kondensierten Kristalle) im Inneren der Röhre zu bewegen. Auf diese Weise wird die Effizienz der Katalyse erheblich gesteigert. Außerdem dient das Metallpulver im oszillierenden Plasma auch dem Staubfusionsprozess.

Das zweistufige Verfahren nach Ralka übertrifft das Pons-Fleischmann-Verfahren um eine ganze Größenordnung. Bei seinem Verfahren stellt die Fusion von Wasserstoff wahrscheinlich den dominierenden Prozess zur Energieerzeugung dar, und nicht die LENR-Spaltung.

In der Gruppe der wärmeerzeugenden Geräte verfügt dieses Verfahren über das höchste technische Potenzial, doch wie üblich stehen keine belastbaren Testergebnisse zur Verfügung. Die piezonuklearen Spaltungsreaktionen verlaufen in schweren Elementen (Pb, Ra, W) besser als im Pd, da dort nach der Spaltung eine größere Zahl von „überschüssigen“ Neutronen entweicht. Denkbar sind auch Legierungen und nicht nur reine Metalle. Vielversprechend sind etwa die Karbide und Nitride der schweren Elemente, deren mechanische Sprödigkeit für die durch Vibrationen ausgelöste Spaltung unerlässlich ist. Erwähnenswert ist auch, dass halbleitende Legierungen aus Pb und Si für die Wasserstoffdiffusion empfänglicher sind als reine Metalle. Außerdem erfordert die piezonukleare Spaltung feine Körner mit einem günstigeren Oberflächen/Volumen-Verhältnis.

Für die elektrolytische Pons-Fleischmann-Zelle, die Patterson-Zelle und selbst für die anspruchsvolleren, mit Nickel-Wasserstoff betriebenen Zellen von Focardi, Celani, Piantelli, Rossi, Arata-Zhang oder Parkhomov stehen keinerlei veröffentlichte Konstruktionskriterien zur Verfügung. Sie alle wurden nach dem „Bauchgefühl“ oder nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum entwickelt.

Bei ihnen handelt es sich noch nicht um Erfindungen im eigentlichen Sinne (trotz erteilter Patente), sondern um Entdeckungen mit nützlichen Anwendungen (Piantelli WO2012147045; Celani und weitere US20120134915; Rossi US20110005506).

Auch deren Arbeitsweise war nicht sonderlich ausgereift. So wies Bockris beispielsweise immer wieder darauf hin, dass für einen höheren Wirkungsgrad sowohl die Rauheit der Elektrodenoberfläche als auch das Überpotenzial von entscheidender Bedeutung sind. Beide ermöglichen die Funkenbildung unterhalb der Oberfläche des Elektrolyten. Darüber hinaus betonte Preparata stets die Bedeutung transienter elektrischer Impulse, die ihrerseits eine Be- und Entladung des Kathodengitters mit Wasserstoff bewirken. Durch diese vorübergehende Entladung kommt es zu einer verstärkten Kristallfragmentierung und damit zu stärkeren Gitterschwingungen, die schließlich zur Spaltung führen.

Diese Methode funktioniert nur mit dünnen Filmen wie bei der Kieselgelbettkathode von Patterson. Die dünnen Drähte von Celani, Swartz oder der Pd-Nanostaub von Arata-Zhang dienen demselben Zweck in heißen Zellen.

Nur Parkhomov hat die Bedeutung des thermischen Neutrinostroms bedacht, indem er das Heizelement (thermische Neutrinoproduktion) vom aus Nickel bestehenden Spaltungs-/Fusionsreaktorkern abgetrennt hat. Somit stellt dies den ersten LENR-Reaktor dar, dessen Konstruktion auf einer physikalischen Erkenntnis beruht.

Der Arata-Zhang-Nanostaubreaktor wurde unter einem sehr hohen konstanten Druck von etwa 200 bar in einer D2-Atmosphäre betrieben.

Auch hier wurden keine technischen Überlegungen hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs angestellt. Aufgrund der hohen Kosten, die die Pd/ZrO2-Körner mit sich bringen, sowie der Probleme, die mit der Fertigung verbunden sind, wurde diese Art von LENR-Reaktor nicht eingehender untersucht.

Eine Verbindung aus den Erkenntnissen von Parkhomov (separates Heizelement für die Neutrinoproduktion) und Preparata (transiente Be- und Entladung zur Unterstützung der Gitterschwingungen) scheint die Vorteile von beiden in sich zu vereinen.

Eine separate elektrische Heizung ermöglicht sowohl die Erzeugung von Transienten als auch von Entladungstransienten. Rossis Idee, einen chemischen Katalysator zur Spaltung von Wasserstoffatomen zu verwenden, um die Belastung des Gitters zu verringern, stellt ebenfalls eine brillante Lösung dar, die es wert ist, bei der Entwicklung berücksichtigt zu werden.

Parkhomov musste feststellen, dass sein Reaktor trotz der vorhandenen Wasserstoffversorgung nach etwa einem halben Jahr keine Überschusswärme mehr erzeugt hat. Offenbar war das Nickel vollständig aufgebrochen, so dass der vorhandene Vorrat an Neutronen keine Spaltung mehr bewirken konnte.

Ein fortschrittlicherer Reaktor für die Wärmeerzeugung sollte die folgenden Konstruktionsmerkmale auf sich vereinen: die Heizvorrichtung von Parkhomov in einem transienten Modus, die Schwermetallkörner von Ralka und vorzugsweise Legierungen aus schweren Elementen. Der Betrieb sollte idealerweise auf simultanen Ultraschall- und Gasentladungsimpulsen unter einer Atmosphäre aus Wasserstoff und Deuterium basieren.

Bedauerlicherweise ist Suhas Ralka nicht mehr auf diesem Gebiet tätig, und höchstwahrscheinlich wird er diese fortschrittliche Technologie mit in sein Grab nehmen.

Der CO2-Zerstörer des Valentin Cesa

Auch das plasmabasierte Staubfusionsgerät von Valentin Cesa kam durch einen glücklichen Zufall zustande. Cesa war ein Mann des Handwerks. Zunächst produzierte er holzbefeuerte offene Kamine (Patent US4006729 von 1977). Später versah er sie mit hitzebeständigen Glastüren. Dabei stellte er fest, dass die Verbrennung bei einer Feinabstimmung des eintretenden Luftstroms in Schwingungen, ja sogar in Resonanz geriet. In einem solchen Zustand nahm die Flamme eine weiße Farbe an, und der Kamin strahlte eine ungewöhnliche Menge an Wärme ab. Darüber hinaus beobachtete er ein ungewöhnliches Phänomen: Der Ausstoß von CO2 war unter diesen Bedingungen reduziert und blieb bisweilen sogar ganz aus. Er hat die Bedeutung seiner Testergebnisse erkannt und begann daraufhin mit der Entwicklung einer Resonanzverbrennungsvorrichtung, für die er ein US-Patent erlangen konnte (US7201882 von 2007). Die Staubfusion wurde bereits im Teil 2 behandelt. Im Patent WO1992004973 wird eine ganze Reihe von noch komplizierteren Resonanzverbrennungssystemen beschrieben, die von Cesa entwickelt wurden.

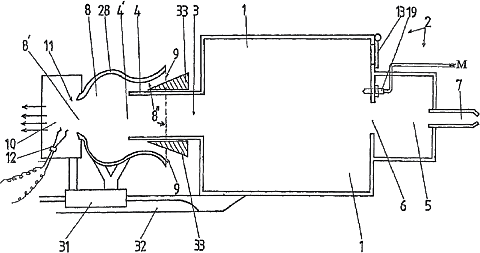

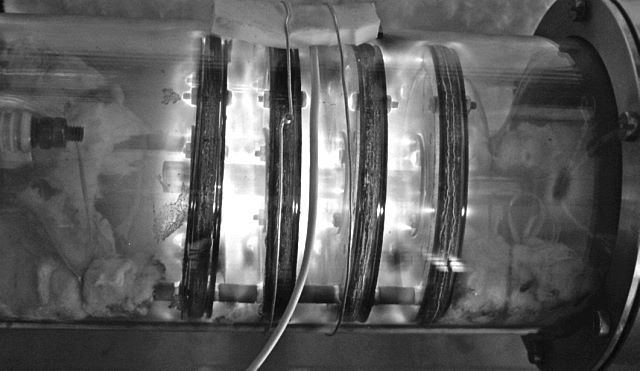

Mehrere Geräte wurden mit Unterstützung des britischen Unternehmensengels Geoffrey Galley entwickelt und getestet. Das in Abbildung 5 abgebildete Gerät ist ein regelbares Verbrennungssystem.

Cesa nutzte seine Erfahrungen aus dem Kaminbau, um seinen Resonanzofen zu bauen (genau wie Pons und Fleischmann in der Elektrochemie). Seine Gedanken bezogen sich dabei also in erster Linie auf die Kubikmeterzahl der Brennkammer.

Zur Erzeugung von Schallwellen verwendete er wahlweise eine Pfeife oder eine einstellbare schwingende Metallzunge, wie sie in Abbildung 5 dargestellt ist. Die zylindrische Resonanzbrennkammer (1) war über zwei Mechanismen regelbar. Die Lufteinlasskammer (5) bildete selbst eine Resonanzeinheit, die mittels einer einstellbaren Pfeife (7) gesteuert wurde.

Der Brennstoff (Schweröl) gelangte über die Düse (19) in Form eines Hochdruckstrahls in den Brennraum. Auch die Länge der Abgasanlage auf der gegenüberliegenden Seite der Resonanzbrennkammer konnte über eine Schiene (31) eingestellt werden.

Durch einen nahezu kugelförmigen Nachbrenner (8) wurden die Staubreste verbrannt. Angesaugt wurde die Luft über eine Pfeife (7) und eine Nachbrenneröffnung (9).

Galley hat vermerkt, dass die Verbrennung weißglühend verlief und dabei eine extrem große Menge an Wärme ausgestrahlt wurde.

Die Fähigkeit großer Industriekessel und -öfen zur Resonanz war schon vorher bekannt und Bestandteil des Lehrplans an den Universitäten. Ingenieursstudenten, die zukünftigen Konstrukteure von Öfen, wurden vor den Gefahren gewarnt und hatten diese um jeden Preis zu vermeiden. In der Tat kam es zu einer Reihe von schweren Industrieunfällen, bei denen riesige Kessel einfach von ihren Betonsockeln absprangen, obwohl sie mit Dutzenden von Schrauben mit einem Durchmesser von 10 cm festgeschraubt waren.

Doch diese Kräfte sind einfach unbezwingbar. Flammen sind selbst schon von Natur aus eine turbulente Quelle für eine oszillierende Verbrennung – wie man es bei einer Kerzenflamme oder einer Fackel beobachten kann. Sind diese genau auf die Frequenz eines akustischen Resonanzraumes abgestimmt, führt dies zu einer Verbrennung mit hoher Lautstärke.

Cesa hat mehrere dieser riesigen abstimmbaren Öfen gebaut. Ihre Ausmaße lagen in der Größenordnung von 2 × 5 Metern. Als Brennstoff diente Öl, manchmal taten es auch Altreifen. Sie brannten gut, ohne eine Spur von CO2 und CO, doch aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Flammen entstand einiges an NOX. Der Kohlenstoff war nicht verschwunden, sondern wurde zur einen Hälfte in feinen, abscheidbaren Ruß und zur anderen Hälfte in Kohlenstoffnanoröhrchen (in Industriequalität) umgewandelt.

Tatsächlich haben diese Abgase zum Scheitern der Erfindung geführt, da die Behörden wegen des NOX-Gehalts in den Abgasen keine Genehmigung erteilen konnten.

Cesa war in Sachen Patentanmeldung zu ehrgeizig. Er ging davon aus, dass die gleiche Methode der Resonanzverbrennung auch auf kolbengetriebene Verbrennungsmotoren und Gasturbinen anwendbar ist. Dabei hat er den Kern der Grundlagen für die oben genannten Fälle verkannt: die resonante Verbrennung des Kohlenstaubplasmas.

In einem beweglichen Kolben lässt sich dies aufgrund seines variablen Volumens nicht erreichen, ebenso wenig wie in den rotierenden Schaufeln von Gasturbinen, die keine festen Begrenzungen aufweisen. In der Brennkammer einer Rakete oder eines Staustrahltriebwerks dagegen ist dies möglich, sofern der Brennstoff Alkohol enthält, welcher sich bei einem hohen (sauerstoffarmen) Brennstoffanteil in Kohlenstoffstaub verwandeln kann.

Dieses Gerät ist ein Paradebeispiel für Schlamperei in Wissenschaft und Technik.

Verschiedene Kaminbauer haben die zusätzliche Wärme aus der Resonanzverbrennung ebenfalls bemerkt (so wie viele Kaminbenutzer auch), haben sich aber nie die Mühe gemacht, einmal den CO2-Gehalt im Resonanzbetrieb zu messen.

Konstrukteure in der Industrie und eine Vielzahl von Universitätsinstituten im Bereich der Verbrennungsforschung und -entwicklung vermeiden diese Betriebsweise grundsätzlich, da sie in mechanischer Hinsicht eine schädigende Wirkung hat. (Auch die russische Mondrakete scheiterte aufgrund ungewöhnlicher und unerwarteter Schwingungen in der Lavaldüse sowie der daraus resultierenden mechanischen Resonanzen, die bei einem bestimmten niedrigen Druck in der oberen Atmosphäre auftraten.)

Hätte man die oszillierende Staubverbrennung eingehend untersucht, wäre es schon früher möglich gewesen, LENR-Reaktoren zu bauen, wenn auch an entlegenen Orten wie beispielsweise in Wärmekraftwerken, an denen der Lärm kein Problem darstellt.

Auch von den Forschern des Staubplasmas wird dieser Parameterbereich vermieden: dieses atmosphärische, chemisch reagierende Resonanzplasma von hoher Temperatur. Ihr Interessenbereich beschränkt sich auf die Parameter des interstellaren Plasmas: ein sehr niedriger Druck, keinerlei Verbrennung und keine Resonanzen. In den Abhandlungen über die Staubplasmen wird die Verbrennung nicht erwähnt. In den Abhandlungen zur Verbrennungsforschung sowie in den entsprechenden Lehrbüchern wird der Ruß erwähnt, eine Untersuchung des rußhaltigen Resonanzplasmas hat jedoch noch nie stattgefunden.

Wo steckt hier also LENR? Ganz einfach. In einem solchen Dreiphasenmedium (feste Staubpartikel im Mikrometerbereich, verdünntes Plasma und nicht ionisiertes Gas) sind die Staubpartikel aufgeladen und rotieren in zufälliger Weise. Die rotierenden geladenen Staubteilchen erzeugen ein Spinfeld. Um die rotierenden Teilchen herum besteht ein elektrisches und ein magnetisches Feld, und in den Flammen der Kohlenwasserstoffe liegen die Wasserstoffatome in einer ionisierten Form vor: als Protonen. Somit sind alle Voraussetzungen für eine LENR-Fusion gegeben, genauso wie in der Sonnenkorona, die im Teil 2 dieses Aufsatzes behandelt wurde.

Die wärmeproduzierende Staubfusion befand sich also schon immer direkt vor unserer Nase, wenn auch in einer unerwarteten Form. Im Prinzip könnten die mit Kohle befeuerten Industriekessel als Fusionsrektoren dienen, und zwar in einem akustischen Resonanzmodus. Natürlich sind die bestehenden Öfen für diesen Zweck nicht geeignet, da ihre Konstruktion auf die Vermeidung von akustischen Resonanzen oder gar von Schwingungen ausgelegt ist.

Laminare und turbulente Flammen für die LENR-Fusion

Der Autor dieses Artikels verfügt über praktische Erfahrungen mit der Entwicklung und dem Betrieb dieser resonanten Staubplasmasysteme. Nachfolgend werde ich in aller Kürze meine Vorgehensweise beschreiben, denn auch die Ideen sind aufschlussreich, die zu den eigentlichen Erfindungen geführt haben.

Nach meiner Lektüre zu Teslas Experimenten mit dem Kohlenstoffknopf begannen jene Gasentladungssysteme mein großes Interesse zu wecken, die auf der Erzeugung von Überschussenergie basieren. Als ich das Forschungsprogramm zu den Projekten von Correa und Chernetzky geleitet hatte, war ich mir darüber im Klaren, mit welcher Notwendigkeit es zu einer Kathodenerosion, zu Staubentwicklung und Verdampfung kommen würde. Darüber hinaus hat mich die Untersuchung der fehlenden Rotationssymmetrien in der Elektrodynamik zu den Testergebnissen von Felix Ehrenhaft und Mikhailov geführt. Es wurde klar, dass rotierende geladene Teilchen über neue, unerwartete physikalische Eigenschaften verfügen werden.

In der Folge haben einfache Experimente mit resonantem Staubplasma in Mikrowellenherden zu bemerkenswerten Transmutationen und wahrscheinlich auch zur Generierung von Wärmeenergie geführt. Daraufhin richtete ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die Erforschung der Staubplasmen. In der umfangreichen Literatur über den Prozess der Verbrennung und über das Staubplasma fand sich allerdings nichts Bemerkenswertes, außer dass man die Parameter des Fusionsregimes ganz offensichtlich ausgelassen hatte.

Es existierten zwei separate Forschungsrichtungen: (a) zum brennbaren Kohlenstaub, bei dem das oszillierende Plasma über einen chemischen Prozess bei nur geringer externer Energiezufuhr erzeugt wurde; (b) zum nicht brennbaren Staub, bei dem das oszillierende Plasma durch Mikrowellen von variabler Amplitude und Frequenz erzeugt wurde.

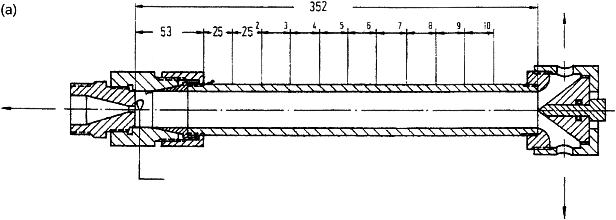

Ich habe beide Wege beschritten. Der erste kostengünstige, auf einem Rohr basierende Verbrennungsofen wurde nach den Prinzipien eines Wirbelrohrs nach Ranque und Hilsch konstruiert. Dieses Rohr wird in der Mitte tangential mit Druckluft gespeist, und der Brennstoff bestand aus einem Propan-Butan-Gasgemisch aus einer Druckgasflasche. Mit Hilfe eines handelsüblichen Gasanalysators, wie er auch zur Abgasanalyse bei Autos zum Einsatz kommt, wurden die entstandenen Abgase analysiert. Später setzten wir einen Abgasanalysator ein, der für Öfen bestimmt war.

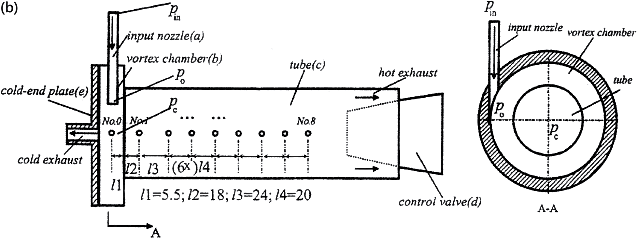

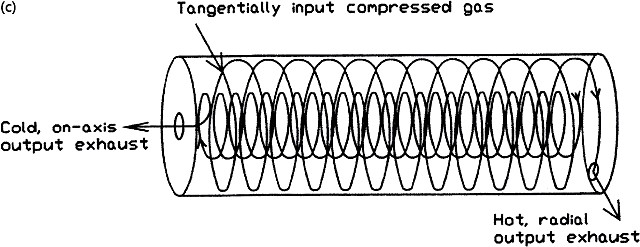

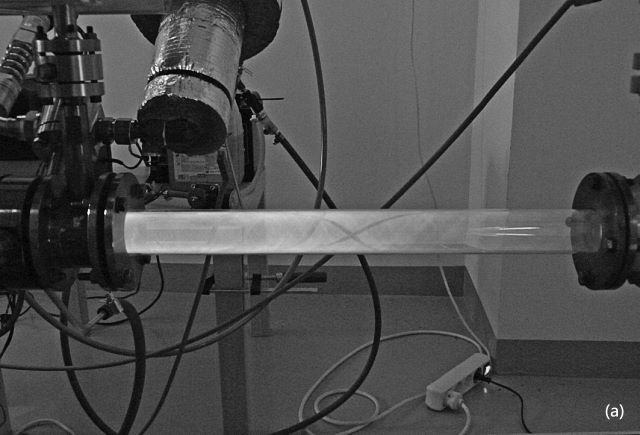

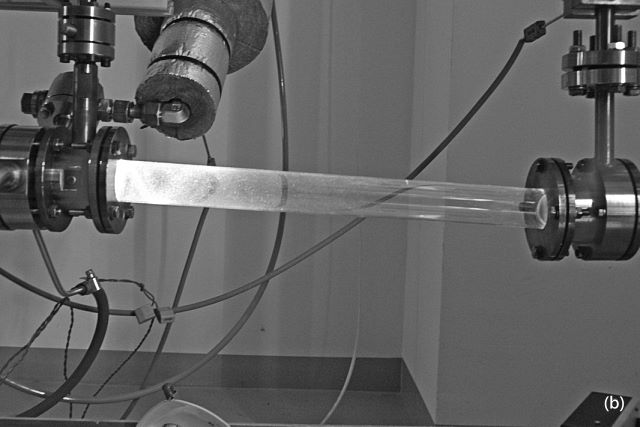

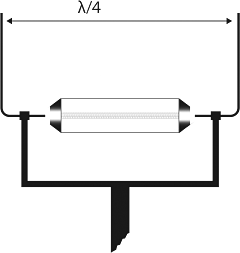

Die Wahl fiel auf das Ranque-Hilsch-Wirbelrohr, da es sich bei diesem um ein regelbares, rotierendes Gasrohr handelt, das auch ganz ohne Verbrennung betrieben werden kann[9] (an einem Ende wird kalte und am anderen Ende warme Luft abgegeben). Normalerweise wird es nicht für Verbrennungsexperimente verwendet, sondern lediglich als leichte und ineffiziente Wärmekraftmaschine in Lastwagen, bei denen eine Beheizung oder eine Kühlung erforderlich ist. (Siehe Abbildung 6.) Man beachte, dass es sich bei dieser Röhre nicht um einen Maxwellschen Dämon handelt, denn das gleichzeitige Heizen und Kühlen erfolgt auf Kosten des Eingangsdrucks. Dieses Gerät ist äußerst kontraintuitiv. Der Grund für seinen Einsatz besteht darin, dass es über eine sich selbst generierende Druckoszillation verfügt. Noch nie zuvor ist es für eine Verbrennung zum Einsatz gekommen, geschweige denn für die Verbrennung eines Staubplasmas. Wir haben den kalten Auslass weggelassen und nur den heißen Auslass verwendet, welcher durch einen rotierenden Kegel geregelt wird. (Siehe die Abbildungen 6a und 6b.)